テーマ <自分の可能性を広げよう/世界に目を向けよう>

こんにちは

主催者のメンタルケア心安代表

公認心理師の中之園はるなです。

・2013年から場面緘黙専門心理カウンセラーとして活動

・コロナ渦を経て場面かんもく改善講座【ミライ開花SMPT®️】をオンライン化し全国展開

・延べ約4000人の親子を支援し、9割の子に良い変化(改善傾向)があります!

・話せるだけがゴールじゃない!

・自分で考え行動できるマインドを手に入れ社会に貢献できる人になる。

当社の目指すゴールはここ!

1,わが子の場面かんもくが改善した、保護者様の体験談を直接聞くことが出来る

2,基調講演、ゲスト講演により新しい知見が得られる

3,かんもくの子どもたちは非言語でも遊べるワークで楽しく交流できます

4,保護者様同士の交流が出来る。かんもくが改善した子のママと交流して改善のヒントが得られる

この機会をお見逃しなく

皆様とお会い来ますことをスタッフ一同楽しみにしております

QRコード読み取りでもお申し込みできます

過去のイベント↓↓

出版記念ランチパーティ熊本

画面をタップして詳細をご確認ください。👆

期日:2025年2月24日(月㊗)

時間;12時~14時まで

場所:ウエディングパークマリーゴールド熊本 シンシア

対象者:どなたでもご参加いただけます

定員:30名

お申込みはこちらから👇

https://resast.jp/page/event_series/109423

今回の出版パーティの中では

2024年8月10日のかんもくフェスで【体験発表】してくれたR君や、Iちゃんの体験発表があります。昨年よりもっと成長した子ども達の体験をぜひお聞きくださいね!

皆様のご参加をお待ちしています

=======================================================

【終了したイベント】

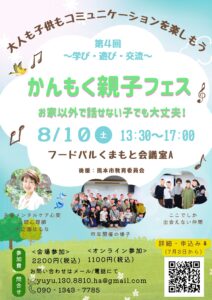

’24年8月開催【かんもくフェス】\今年もハイブリット/

募集開始:詳細・お申込みはこちら👇

https://resast.jp/page/event_series/104203

【先着特典】

先着申込+ご入金済の方で、会場/オンライン各5名(計10名様)に書籍をお届けします

これまでのイベント

【かんもくフェス&コミュニケーションマルシェ】

期日:2023,8,26(土)13:30~17:00

https://resast.jp/page/event_series/94776

■会場参加:フードパルくまもと食品交流会館 会議室A

チラシをご覧ください

■遠方の方は、オンライン参加が可能です。ZOOMに入っていただき以下のプログラムをご視聴いただけます。

お申込みの方には前日に、入室のURLが✉で届きます。

1、ミニ講演【場面緘黙の改善のために親にできること】

2、体験発表 ママの体験/子ども自身が体験を発表します。

■先着6名様に、拙著【話したいのに話せない、場面緘黙の少女が話せるようになった理由】電子書籍をペーパーバックしてプレゼント

お申込みはこちらから

↓↓

https://resast.jp/page/event_series/94776

過去のイベント

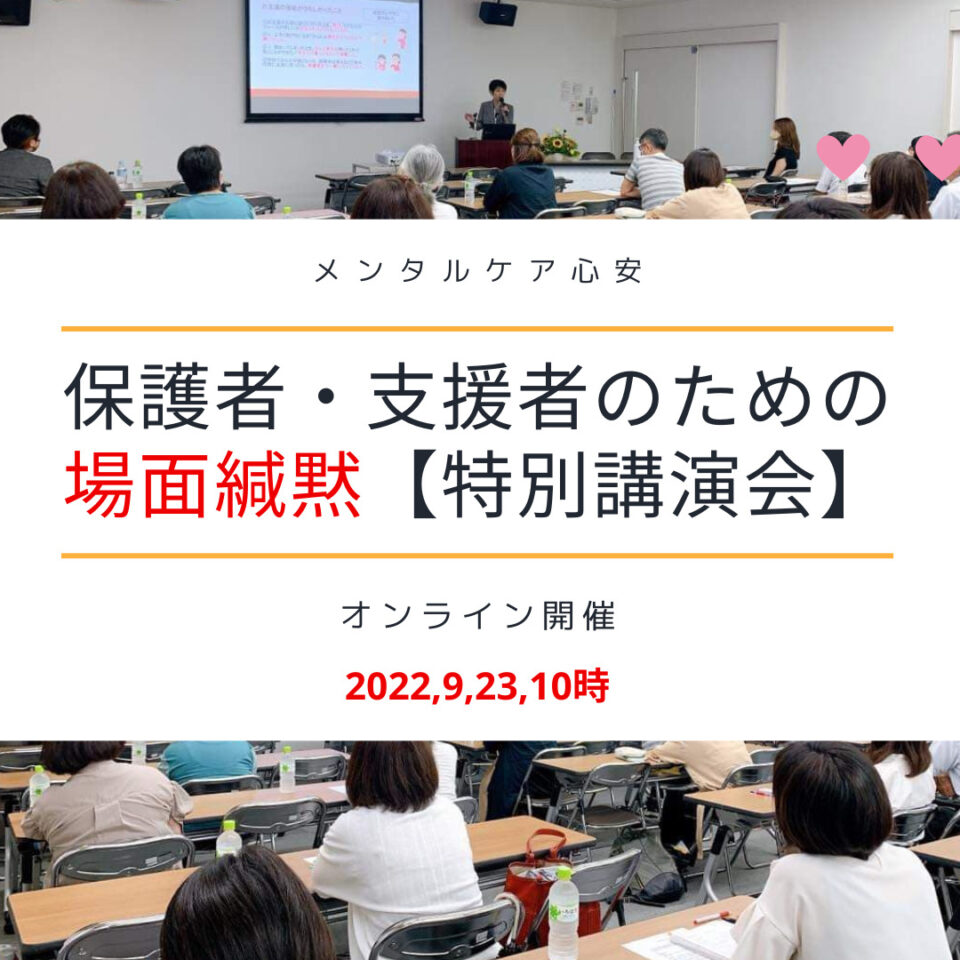

【特別講演会】2022年9月23(火)🌸オンライン開催🌸

保護者・先生・心理士等支援者のための【講演会】

詳しくはこちらから☞https://resast.jp/page/event_series/85671

学校では見過ごされやすい場面緘黙の子供たち

家以外の社会的場面で話すことが難しい子がいます。

*写真は2022年8月23日 熊本森都心プラザにて実施した【講演会】です。

追加日程 9月28日(火) 20時~22時

リアル【講演会】と同じ内容をオンライン(ZOOM)で開催 ご自宅からゆっくりとご参加ください。

発症のタイミングは、入園・入学など社会的場面へのデビューの時期

しかし幼稚園や学校現場では、支援が入りにくい現状があります

様々なタイプの場面緘黙児が居ますが

- 大人しくていい子

- 喋らないないだけで授業にも行事にも参加しています。

*中には参加が難しい子もいます。 - ただの引っ込み思案だと思っていました。

- そのうち治ると聞いたので、見守る感じにしています。

しかし、適切な支援が入らないままで

中学、高校、大学と進み大人になった人もいます。

メンタルケア心安では、

これまで、のべ1,500人のかんもくに悩む親子をサポートして、9割以上に行動面、認知面における良い変化がありました。

場面緘黙症を完全に克服した事例や、不登校、引きこもりが解消した事例もあります。

【オンライン特別講演会】では、先生や支援者向けのサポートについてお伝えします。

まず、かんもくについての正しい知識を学びます。

次に家族関係の見直しです。困ったことを何とかしたくて、つい叱責ばかりしていませんか?

こじれた親子関係のままでは、良い変化は起きません。親子関係のバッドサイクル➡グッドサイクルに転換します。

すると、ママが楽になります。

そして子ども達に変化が現れます。

エビデンス(科学的根拠)のある方法で、子ども達は無理なくむしろ楽しく【発話サポート】にチャレンジすることが出来ます。

次に、家庭から始めた支援のステップを社会的場面に広げていく作業が必要です。

幼稚園や、学校現場にどのように応用するのか

「特別講演会」の中でお伝えします。

先生にできるサポートがあります

お友達にできるサポートがあります

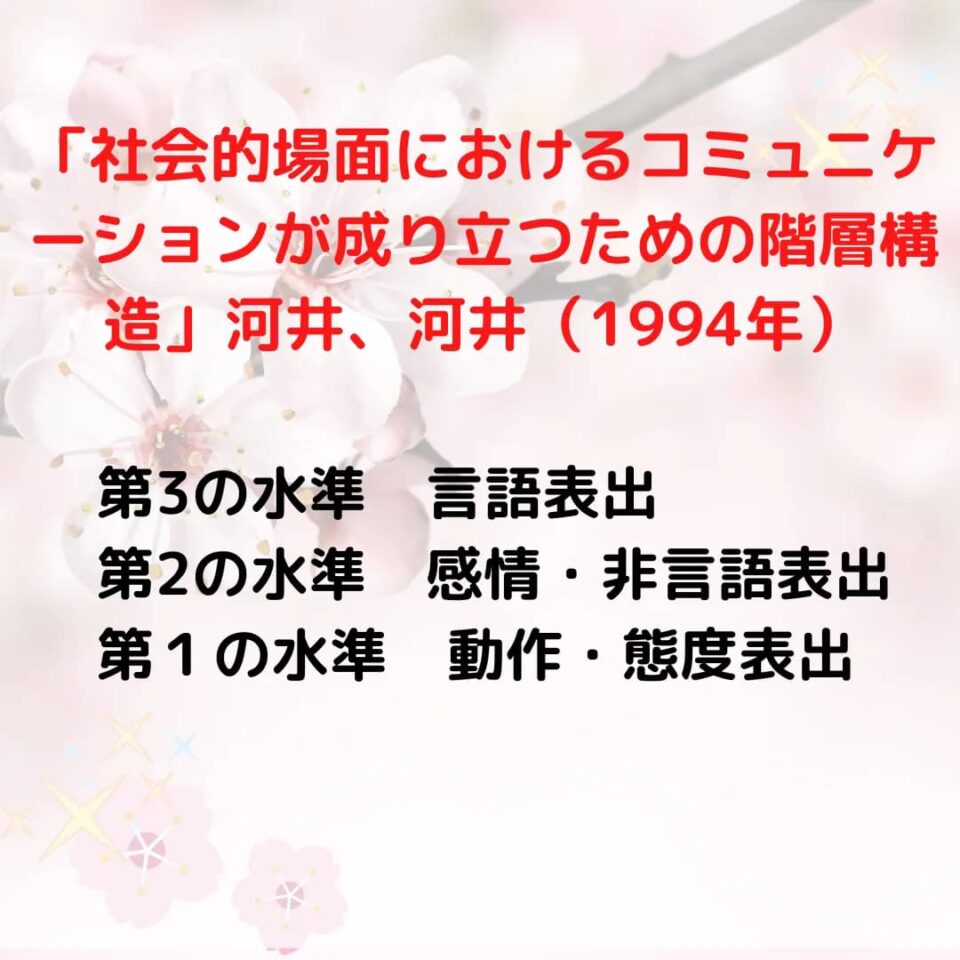

場面緘黙の子の回復の順番

\\注意// 回復には順番があります。

第3の水準:言語表出

第2の水準:感情・非言語表出

第1の水準:動作・態度表出

上(第3の水準)から適応行動が崩れて、下(第1の水準)から回復します。

順番を間違うと上手く行きません。子どもを追い詰めることになりかねませんので、ご注意ください。

保護者様から【お喜びの声】をいただいています

こちらをご覧ください☞https://ysmentor.net/pickup/5506/