クライアントの成長から学ぶ──「不安との向き合い方」は場面緘黙支援にも通じる

今回は、私が勤務している精神科クリニックで長年カウンセリングを続けてきた女性クライアントのケースをご紹介します。

(プライバシーに配慮し、一部内容を変更しています)

目次

長期支援のはじまり

この方は30代の女性で、発達特性をお持ちでした。

強い不安、こだわりの強さ、そして「こうでなければ」「失敗してはいけない」といった完璧主義的な思考が重なり、日常生活の中で深い生きづらさを抱えていました。

- 対人場面では相手との距離感がうまくつかめず、

- 思うように関係を築けないと自己否定が強まり、

- 自傷的な行動につながることもありました。

「自分のことが解らない」「他人とうまく関われない」「誰にも理解されない」 - そんな思いを抱えながら、自分を追い詰めていたのです。

認知行動療法と“自己理解”の変化

支援では、認知行動療法(CBT)を基盤に「自動思考への気づき」と「セルフコーピング(自己対処)」の練習を重ねました。

非常に真面目な方だったので、毎回の課題にも丁寧に取り組まれ、少しずつ「自分の考え方のクセ」に気づけるようになりました。</p>

- 「白黒思考」「ねばならない思考」

- 自分を苦しめていた認知パターンを整理し、

- 思考と距離を取る“脱中心化(decentering)”が進んでいきました。

次第に「まあ、なんとかなるか」と自然に言える瞬間が増え、心にゆとりが生まれていったのです。

ここまで来るのに数年かかりました

社会参加と“自己効力感”の回復

長期の取り組みの末、彼女は就職という大きな一歩を踏み出しました。短時間勤務からの調整でしたが、理解ある職場と支援的な人間関係に恵まれ、彼女の持ち前の素直さと努力が評価されました。

- 「ちゃんとしなきゃ」が「できる範囲でやってみよう」に

- 「失敗してはいけない」が「工夫してみよう」に変わっていき、

- 「自己効力感(self-efficacy)」が回復していったのです。

新しい世界への一歩

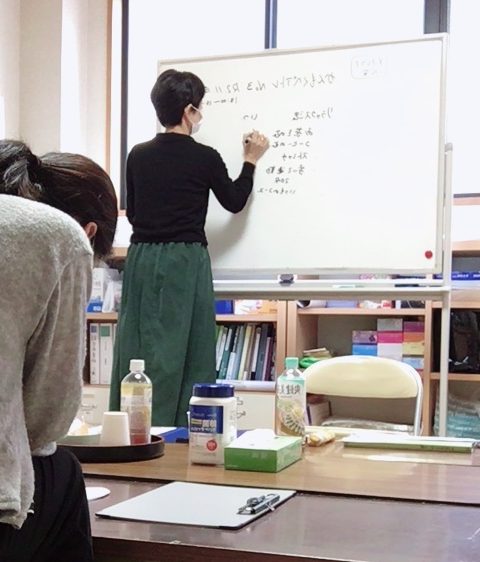

ある日、彼女は、通常はパート職員が参加しない社外研修への参加を打診されました。

「私なんかにできるかな…」と迷っていた彼女に、私はそっと背中を押しました。

「行ってみたらいいんじゃない?きっと新しい世界が広がると思うよ。」

彼女はその言葉を受けて一歩を踏み出し、研修後には「行ってよかったです。自信がつきました」と笑顔で報告してくださいました。

その日のカウンセリングは“悩みの相談”ではなく、“成功体験の報告”の場となりました。

不安との向き合い方──場面緘黙支援との共通点

このケースを振り返ると、根底にあったのは「強い不安」でした。

これは、場面緘黙の子どもたちが抱える「話すことへの恐怖」や「他者評価への過敏さ」と本質的に同じ構造です。

- どちらも“恐怖回避的な反応”によって行動が制限され、

- 「できない自分を責める」

- 「他者との比較で落ち込む」という認知のループに陥りやすい特徴があります。

認知行動療法は、こうした不安障害スペクトラムに共通して有効とされています。

「思考に気づき、距離を取る力」──それは、自分を俯瞰して見る力であり、

場面緘黙支援でも中心となる考え方です。

◎ 自分を知ること、自分を受け入れること

「話せない自分」や「不安な自分」を否定するのではなく、

「そう感じている自分がいる」と認めることから、すべては始まります。

それができたとき、人は初めて変化への準備が整うのです。

今回ご紹介のした事例の女性も、最初から変われたわけではありません。

自分の不安のメカニズムを理解し、時間をかけて少しずつ自己理解を深めていった結果、「自分で自分を支える力」が育っていきました。

支援者として感じること

場面緘黙でも、対人恐怖でも、発達特性のある方でも、

回復の本質は「不安との付き合い方」にあります。

焦らず、一歩ずつ、その人のリズムで体感していくこと

回復とは、“問題がなくなること”ではなく、

“不安を抱えながらも自分らしく生きられるようになること”。

支援者として、その変化をそっと見守りながら伴走できること

それが、私の仕事の中でいちばん嬉しい瞬間です。

💌 編集後記

認知行動療法で培われる「気づきの力」や「自己理解の力」は、

メンタル不調や不安を抱えるすべての人にとって希望の種になります。

場面緘黙支援の現場でも、この“気づきの循環”を大切にしています。

初回30分【個別相談】申し込み

「家では話すのに、どうして学校では話さないの」と、我が子のことが理解できずに困っている保護者様はいませんか?場面緘黙症は不安障害の一つで、話したいのに話せない状態です。我が子を理解することが支援の第一歩です。

-

小さいころから、家以外で話すことが難しい

-

家では元気でよくしゃべる

-

小学校の中学年、高学年になって学校で話せなくなった

-

聞かれたことに頷くことも非常にゆっくり

-

緊張して体が固まる(動けなくなる)ことがある

上記の症状があるお子様のことで相談をご希望の方は

・お名前

・ご住所/電話番号/メールアドレス

・対象のお子様年齢(学年)

・かんもく状態の経緯を簡単に

下記のフォームにご記入いただき送信してください。

お問い合わせはこちら

近年、多様化する価値観のなかで、心の問題も多様化、複雑化しています。うつ、社交不安などに加えて発達障害、ゲーム依存、コミュニケーションについての相談が増えています。精神科クリニックにも在籍し子どもから大人まで、カウンセリング延べ2,000人。クライアントの悩みに寄り添い、適切な心理療法を用いて問題解決へ向けてサポートします。