幼児期から発症していた?!家以外で話せない場面かんもく症の回復には順番があることを知っていますか?

こんにちは中之園はるなです まずはこちらの動画をご覧ください。下部に解説しています。解説では動画では話していない大事なポイントもお伝えしていますので、ぜひ最後までご覧ください

話せないのには“順番”がある──場面緘黙の回復に必要な三段階 https://youtu.be/gSEgN8whxDM

はじめに:それは「性格」ではなく「症状」です

「うちの子、家ではおしゃべりなのに、外に出ると一言も話さないんです」

そんなお悩みを抱える保護者の方は少なくありません。

それは、いわゆる「恥ずかしがり屋」「人見知り」ではなく、場面緘黙症(ばめんかんもく)という不安障害の可能性があります。

この症状は、学校や園などの特定の場面で極度の緊張により声が出なくなるもので、決して意図的に黙っているわけではありません。

それにもかかわらず、場面緘黙は「性格の問題」「そのうち話すようになる」と誤解され、適切な支援がなされないまま成長してしまうケースも少なくありません。

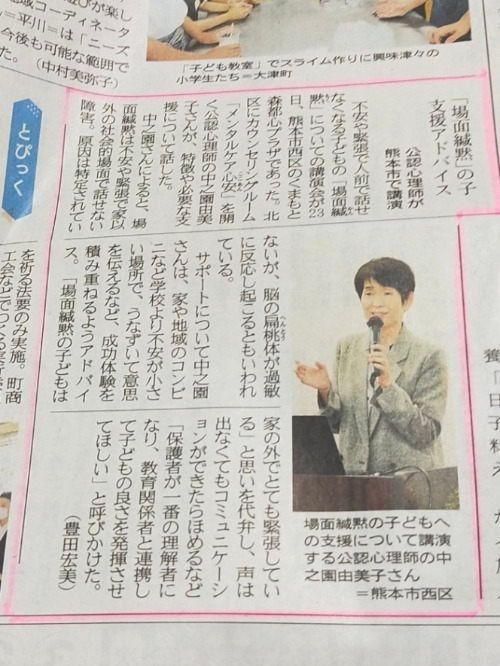

私は、公認心理師として2013年から熊本を拠点に、場面緘黙の子どもとそのご家族を支援してきました。

支援を続けて12年、2024年にはこれまでの活動と支援メソッドをまとめた書籍『わが子が家の外では話せないことに気づいたら読む本』(あさ出版)も出版いたしました。

👆画面をタップして詳細をご覧ください

今回は、数多くの子どもたちの変化を見届けてきた経験から、「話せるようになるまでの回復プロセスには順番がある」ということを、科学的な視点からわかりやすくお伝えします。

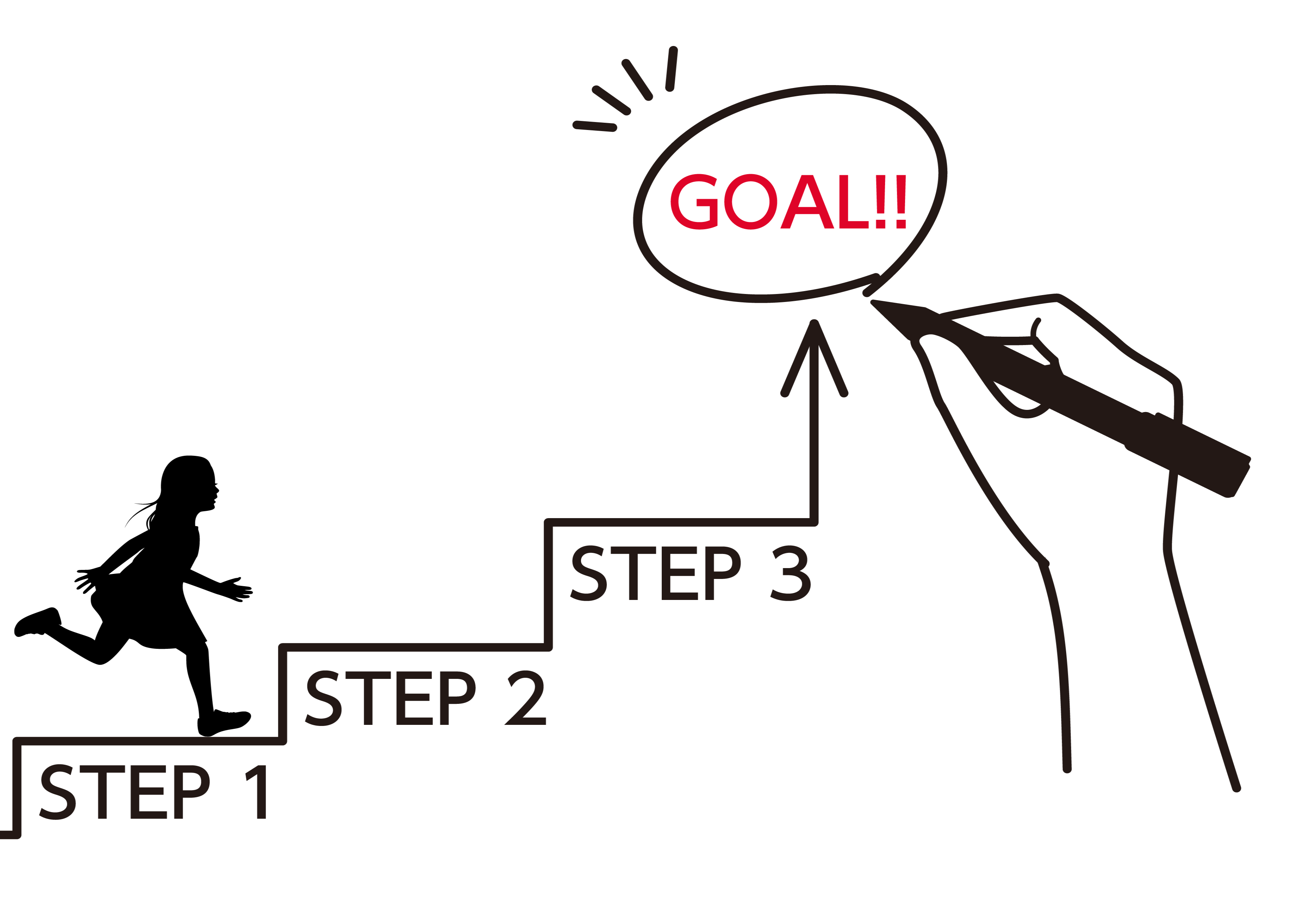

三つの“行動の水準”──子どもはこの順で崩れ、そして回復していく

場面緘黙児が「話せなくなる」とき、実はその前にさまざまな行動レベルの崩れが起きています。

『場面緘黙児の心理と指導』(1994年,川井芳文・川井英子 共著,田件研出版)では、行動には以下の三つの“水準”があるとされています。

目次

■ 第一水準:動作・態度の水準

→ 身体がスムーズに動く、移動できる、活動できるというレベル。

社会に適応するには、このレベルが最も基本となります。

■ 第二水準:表情・感情の水準

→ 喜怒哀楽を表情に出したり、うなずきやジェスチャーなど非言語的なやり取りができる段階。

■ 第三水準:言葉の水準

→ 実際に声に出して言葉でやり取りができる段階です。

緊張によって崩れる順番も決まっている

子どもが強い緊張にさらされると、まず【言葉の水準】が崩れます。

つまり言葉だけが出なくなるのです。

それでも、まだ【表情・感情】は保たれており、笑ったりうなずいたり、筆談などでやり取りできることが多く見られます。

しかし緊張がさらに強くなると、次に【表情・感情の水準】も崩れ、無表情になり頷くことも難しくなっていきます。

最終的には【動作の水準】すら保てなくなり、体が固まって動けなくなることも。

発表会などの壇上で、立ち尽くして一歩も動けない…あるいは運動会のダンスで、みんなと同じ動きが出来ずに立ったままでいた、という姿は、まさにこの状態です。

回復にも“順番”がある──言葉は一番最後!

そして、ここがもっとも大切なポイントです。

❗ 回復の順番は【逆】なのです。

崩れた順番とは逆に、まずは身体の動き(第一水準)から回復していきます。

-

緊張して固まっていた体が、少しずつ動けるようになる

-

親と手をつないで公園に行けるようになる

-

会場に入ることができるようになる

それができて初めて、次の段階である【表情・感情の水準】が戻ってきます。

-

笑顔が出る

-

うなずく

-

筆談で気持ちを伝えられる

-

ジェスチャーで遊びに参加できる

そして最後にようやく【言葉の水準】です。

-

まずは口パク(声なし)でのやり取り

-

ささやき声(聞こえるかどうか微妙なレベル)

-

少し聞こえる声

-

はっきりとした声

このように、段階的に「話せる」ようになるのです。

決していきなり普通の声で話し始めるわけではありません。

安心感とリラックスが、回復のスタートライン

もうひとつ見落とされがちですが、とても大切なことがあります。

それが、**「安心できる環境づくり」と「リラックスした身体の状態」**です。

人は強い不安を感じているとき、呼吸が浅くなり、筋肉が硬くなり、体がこわばります。

これは“闘うか逃げるか”という防衛本能が働いている状態で、声を出すどころではないのです。

逆に言えば、体が緩み、呼吸がゆっくりと落ち着き、「今、安心していても大丈夫だ」と感じられることで、行動の水準が一歩ずつ上がっていくのです。

そのためには、

-

「話さなくてもいいよ」と伝える空気づくり

-

子どもが安心できる人や場所を確保すること

-

リラクゼーションや遊びを通じて、身体の緊張をゆるめること

このような“安心ベース”の関わりが、最初の土台となります。

まとめ:焦らず、安心を土台に、順番を意識して進もう

「早く話せるようになってほしい」という思いは、親として自然な感情です。

けれど、その焦りが先に立つと、子どもにとってはプレッシャーになってしまいます。

声を出す練習を急ぐ前に、まずはリラックスした状態で過ごせているかどうか。

そして、今どの水準にいるのかを見極め、段階に合った関わりをしているかどうか。

一歩ずつ順番をたどっていくことこそが、場面緘黙の改善へのいちばんの近道です。

🌸 特別なお知らせ:2025年8月23日 東京で開催!

📣 「かんもく親子フェス2025 in 東京」開催決定!

-

日時:2025年8月23日(土) 詳しくは上記QRコード読み込んでください

- もしくはこちらから☞東京開催かんもく親子フェス

-

会場:東京都渋谷区立長谷戸教育館 音楽室(小)場所の詳細はこちら

-

参加方法:会場参加(関東圏の方におすすめ) or オンライン参加(全国どこからでもOK)

このイベントでは、

実際に「話せるようになった」お子さんと保護者の生の体験談が聞けます。

ここでしか聞けない、貴重な回復のプロセスを知るチャンスです!

✔ どんな支援が有効だったのか

✔ どんな気持ちで見守っていたのか

✔ 回復の瞬間、どんな変化があったのか

あなたの支援や関わりのヒントになるはずです。

ぜひご参加ください。

おわりに

焦らなくて大丈夫です。

大切なのは、「わが子に合ったペースで」「今の水準に合った関わりを」していくこと。

そして何より、“話さなくても安心して過ごせる”土台を整えることです。

今日のお話が少しでもお役に立てたなら、ぜひSNSでシェアしていただけると嬉しいです。

これからも、専門家としての視点から、場面緘黙支援の大切なポイントをお伝えしていきます。

あなたとあなたのお子さんの笑顔が、少しずつ増えていきますように。