場面かんもく症は、そのうち自然に治りますか?答えはNO!その理由を分かりやすく解説します

【よくある質問】に答えます

<Q> 場面かんもく症は、そのうち自然に治りますか?

*相談機関では「そのうち大きくなったら治りますから、様子を見ましょう」と、良く言われる言葉です

だから、ママたちがそうなのかな~と思っても無理はありません

ですが

私は、公認心理師として、2013年から多くの場面かんもく症の子どもとその保護者様をサポートした臨床経験から申し上げますと、答えはNO!です

<A> いいえ。放置は危険です。

多くの場合、自然に完全に治るのを待つより、適切な支援が必要です。

待っていても”そのうち”はやってきません。その内を待つ間に支援が出来ますし、放置は2次障害のリスクがあります

(引きこもり、鬱など)

場面かんもくは“恥ずかしがり”ではなく、不安や緊張が強くて声が出せない状態――つまり不安障害(精神)疾患の一種として位置づけられています。

だからこそ、不安を下げながら「話せる経験」を少しずつ積む支援が効果的です。

では、何が「効果的な支援」?

メンタルケア心安が取り組んできた、改善のためのプログラムでは次のような方法を組み合わせて行います。どれも研究や臨床で支持されている考え方です。

「代弁」を減らし、待つ・認める・不安を下げる声かけに切り替える。親子相互作用療法を場面かんもく向けに応用したPCIT-SMも有効と報告されています。

例:まずは先生に“うなずき”→録音した自分の声→ささやき声⇒短い言葉…というように小さな成功を積み上げる。いきなり発表や音読を求めない。

話す相手や場所、活動の難しさを調整し、話すハードルを下げる。不安レベルの低いところから支援。必要に応じて別室・少人数から開始。

「話させる」より“話せる場面をつくる”ことに焦点。

早めに始めるほど改善がスムーズになりやすい――という研究報告が積み上がっています。

不安が非常に強い場合など、お薬が補助的に使われることもありますが、基本は行動・環境調整が主役です。

【事例1】  Aちゃん(年中さん4歳)

Aちゃん(年中さん4歳)

年中の春にご相談。

お母さんが関わり方を「待つ・認める」へ切り替え、園とも連携。登園時のあいさつは手を振る

→ほめ方・関わり方の調整(親のサポート)

「代わりに答える」先回りのサポートを減らし、

・待つ

・認める

・不安を下げる声かけに切り替える。

Aちゃんの場合、かんもく改善メソッド【ミライ開花ASPT】の受講4カ月で話せるようになりました。

→ 数か月でお友だちへの挨拶と短い会話が自然に。先生への言葉での伝達もできるようになりました

本人の笑顔と自信が増えたのが何よりの変化です

目に目える大きな変化は

-

- 嫌なことから逃げなった

→ちょっと苦手でも「やってみようかな」という発言が増えた

-

あらたな挑戦も積極的に行動するようになった

→話せることが嬉しいから、新奇な場面でも取り組むようになった -

ママはもう心配しなくて良くなりましたね

- 嫌なことから逃げなった

【事例2】  Bさん(20代・大学生)

Bさん(20代・大学生)

幼少期から「成績は良く、話せないだけ」と思っていた。周囲も受け入れてくれていたため、ママは“そのうち何とかなる”と思っていたそうです。

ところが大学のゼミ発表やディスカッションで声が出ず、欠席が増えて不登校に。

実際の支援の結果、かんもく改善メソッドコース受講で1年後に復学が出来ました。

家庭→地域→学校でスモールステップのチャレンジを繰り返し

並行して不安を下げるセルフスキルや教員との調整も実施。

時間はかかりましたが、行動療法ベースのアプローチで少しずつ発言が安定し、復学が可能になりました。

まとめ

場面かんもくは、不安や緊張が原因の“話せない”精神疾患です。

上記の事例でお分かりのように

待つだけより、早めの支援が近道。小さな成功体験を積み上げる設計がカギです。

ポイントは『早期支援』

- 幼稚園、小学校低学年なら比較的早期に回復している→個人差があります

- 年齢が上がると時間がかかる→20歳代のクライアントであっても、変化は起こるが時間がかかる

支援の主役は

お気軽にご相談ください

👆

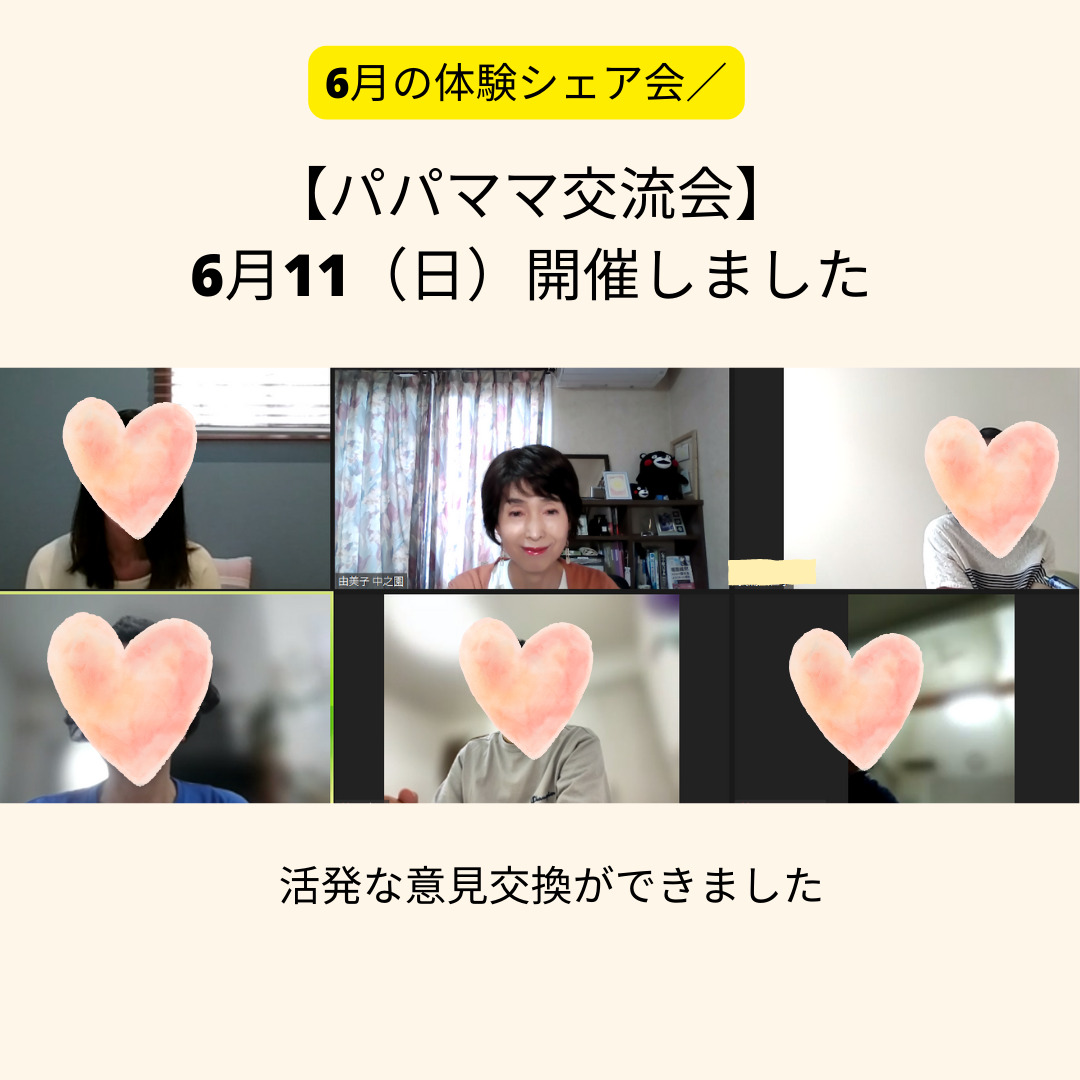

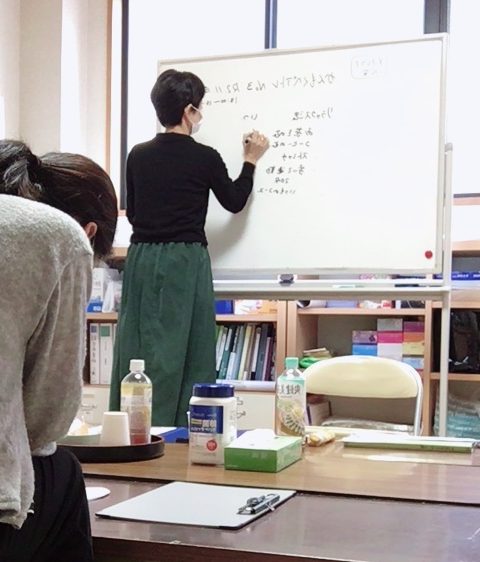

写真は2025年8月23日 かんもく親子フェスイン東京 体験発表の様子

小学5年生のA君とお母さんの「かんもく克服体験」の発表です

👆

こちらも【かんもく親子フェスイン東京】での体験発表の写真

5歳の娘さんがかんもくを改善し、小学校受験に合格したエピソードを語ってくださいました

早期の支援で未来が変わります

メンタルケア心安では

これまでのべ4000人のかんもく児親子を支援し

9割に改善がみられます

もし

わが子が家以外で話せないことが1か月以上(何年も)続いていたら、早期の支援をお勧めします

どうか、一人で抱え込まないでください。

場面かんもく症の治療には多くの方の協力が必要です

「うちの場合はどう進めればいい?」という方は、状況に合わせて段階表(話せるマップ)づくりから一緒に考えましょう。

初回30分【個別相談】申し込み

「家では話すのに、どうして学校では話さないの」と、我が子のことが理解できずに困っている保護者様はいませんか?場面緘黙症は不安障害の一つで、話したいのに話せない状態です。我が子を理解することが支援の第一歩です。

-

小さいころから、家以外で話すことが難しい

-

家では元気でよくしゃべる

-

小学校の中学年、高学年になって学校で話せなくなった

-

聞かれたことに頷くことも非常にゆっくり

-

緊張して体が固まる(動けなくなる)ことがある

上記の症状があるお子様のことで相談をご希望の方は

・お名前

・ご住所/電話番号/メールアドレス

・対象のお子様年齢(学年)

・かんもく状態の経緯を簡単に

下記のフォームにご記入いただき送信してください。

お問い合わせはこちら

近年、多様化する価値観のなかで、心の問題も多様化、複雑化しています。うつ、社交不安などに加えて発達障害、ゲーム依存、コミュニケーションについての相談が増えています。精神科クリニックにも在籍し子どもから大人まで、カウンセリング延べ2,000人。クライアントの悩みに寄り添い、適切な心理療法を用いて問題解決へ向けてサポートします。