場面かんもく児に言葉が出るトレーニング方法、10のポイントを大解説

【子育てあるある】こんな時どうする?#場面緘黙児話せるようになりました#話せなくて困っている #HSPお知らせかんもく親子コーチングコラムピックアップ商業出版緘黙児支援

場面緘黙症のお子さんが家以外の場所でも話せるようになるためには、適切なトレーニングが必要です。筆者は公認心理師として場面緘黙症の子どもと保護者を支援して12年目になります。その臨床経験から本記事では、効果的なアプローチとして10のポイントを紹介します。

ポイント1 親子関係の見直し

目次

良かれと思って間違った対応をしていませんか

場面緘黙症の子どもは、過度なプレッシャーを感じるとさらに話せなくなります。「話しなさい」と促すことは逆効果になります。まずは、親子関係の中で子どもが安心できる環境を作りましょう。そのためには、親自身の関わり方を見直すことが第一歩です。

【具体的な見直しのポイント】

- 子どもの話せない状況に対して過剰に心配しすぎていませんか?

例えば、

①学校で先生に当てられないかを過度に心配し、今日も「話せなかったらどうしよう」と親ごさん自身が不安を口にする。もしくは表情に出ていませんか?

②子どもが緊張しそうな場面を過度に避けさせようとして、友達との遊びの誘いを親が断ったり、学校行事を予め断ったりしていませんか?

③子どもが話さなかった場面を事細かに質問し、「どうして話せなかったの?」と責めるつもりでなくても聞いてしまうようなことはありませんか?

④先生や友人に「この子は話せないのでそっとしておいてください」と先回りして説明し、子どもが自分で経験する機会を奪っていませんか?では、どうすればいいのか!過剰な親の心配にたいする対応は、一言で言うと親のマインドを変えることです。意識と言い換えてもいいですね。そのうえで適切な距離感を持ち、子どものペースを尊重することが大切です。

親の価値観、親のペースで理想的な姿を求めると、上手く行きません。上記の例①~④への対応

⇒親ごさんとして心配な気持ちはよくわかります。しかし親が不安の中に入ると、ミラーニューロンの働きで、それは子どもに伝わります。すると子どもはますます不安になり、ここに不安の循環が起こってしまうんです。元々不安と緊張が強いお子様には、親の不安は横に置いて、笑顔で安心感を与えるようにしましょう。子どもが不安を口にしたら、「そうだよね」と一旦は受け止めながらも「大丈夫だよ」と常に前向きな言葉かけをすることが大切です。

⇒子どもがどうしたいのか、お友達と遊びたいのかその行事に参加したいのかを確認しましょう。「遊びたい、参加したいけどできない」と子どもが言うなら、どうすれば遊べるか、自宅に来てもらうならOKか、学校行事なら、見学だけでもできるかどうかを確認します。 - 話せないことに関して、叱責する

-

時には話せない状況に対して叱責することもあるかもしれません。しかし叱責は無駄です。わざと話さないわけではなく「話したいのにはなせない」状況であることを親が理解しましょう!叱っても話せるようにはなりません。返って子どもの自己肯定感を下げ、自分はダメな子だというイメージを植え付ける結果になります。

⇒どうすればいいのか?この対策としては、やはり親のマインドを切り替えていただくしかありません。叱責は「どうして話せないんだ!」「家では話せるんだから、外でも話せるだろう!」という親の怒りの感情をぶつけているだけです。親の感情のコントロールが大切です。

⇒叱るから褒める対応にシフトチェンジしましょう

具体的には以下の項目が参考になります。ぜひやってみて下さいね

- 話せないことには注目しない

- 子どもの全体像を観る

- 長所を褒める

- 頑張っていることを認める、褒める

ポイント2 場面緘黙症のわが子の現状を把握する

子どもの状況を正しく把握することが大切です。どの場面で話せないのか、どのくらいの不安があるのかを観察し、具体的な課題を明確にしましょう。

【観察すべきポイント】

-

どの場面・相手の前で話せるか、話せないかを記録する

拙著【わが子が家の外では話せないことに気づいたら読む本】P112も参考にしてください -

子どもの表情や態度からストレスの度合いを把握する

拙著【わが子が家の外では話せないことに気づいたら読む本】p128を参考にしてください

基本的には、子どもに状況に応じた不安のレベルを聴いて表にしますが、小さい子3歳未満であれば、自分の不安のレベルを自覚して、伝えることが難しいかもしれません。そんな時は、まず親御さんが子ども態度や表情で、およその見当をつけてみて下さい。 -

記録をもとに、成功しやすい環境を考える

上記2つの表が出来たら、子どもと話し合ってできそうなチャレンジ目標を決めます。あまり高すぎる目標ですと失敗しやすいので避けます。およそ3レベルの不安で緊張度が3くらいの人を選んでチャレンジする場所と誰に対してするかの目標を決めます。あくまでも子ども目線で、親の期待値で目標を作らないように注意します。

ポイント3 リラクゼーションを取り入れる

親の想像以上に子どもは緊張している

場面緘黙症の子どもは、学校や他人の前で極度の緊張を感じています。親や周囲の人が想像する以上の緊張度だと推察されます。深呼吸やマッサージ、リラックスできる音楽などを取り入れ、緊張を和らげる習慣をつけましょう。

【実践できるリラクゼーション方法】

緊張は交感神経が優位になった状態です。緊張そのものがいけないわけではなく、仕事や勉強の時、音楽の演奏などでも集中力を発揮するべき時にはある程度の緊張が必要です。しかし、常に緊張していると疲れますよね。緊張(頑張る時)と弛緩(リラックス)のバランスが大切です。

場面緘黙児は、知らず知らずのうちに常に緊張している状態にあると思われます。上手に息を抜くこと、リラックスするためには、副交感神経が優位になるような下記のエクササイズが有効です。

-

- ゆっくりとした呼吸法(腹式呼吸)を練習する

- 好きな音楽やアロマを活用する

- 緊張する場面の前にストレッチをする

これらのエクササイズを親御さんと一緒に楽しみながら実践すると効果的です、筆者が実践している「場面かんもく改善講座」の中では、リラクゼーションを取り入れています。上記のエクササイズを親子で取り組み、記録していただきます。どの親子さんも、工夫しながら楽しく取り組んでいらっしゃいます。親子の良いふれあいタイムになっています。

ポイント4 不安のレベル表を付ける

わが子だけのデータを取りましょう

子どもの不安の強さを記録するわが子の「不安レベル表」を作成し、状況ごとの緊張度を数値化してみましょう。これにより、どの場面が特に難しいのかが明確になります。

【不安レベル表の作り方】

- 5段階で不安度を記録する

- どの場面でどの程度の不安があるのかを可視化する

- この不安のレベルは1~5で表します。数字が大きくなるほど緊張度が高くなります。3歳未満の場合は、イメージしにくいかもしませんが、そのような時は、一番安心安全な場所「家」と比べてどうかな?と聞いてみるといいですね。

- 表に書くことにより、子どもの不安が見える化されます。親のイメージと子どもの現実が違ったという感想を述べられる保護者様もいらっしゃいます。正しく現状を把握することが、支援の第一歩です。

ポイント5 スモールステップでチャレンジ

はじめは安心安全を確保して

いきなり緊張の強い家の外で、人前で話すことを求めると失敗します。家以外で練習する時は、まずは指差しやジェスチャーなど非言語で対応できることから始めます。しかし、家では言葉が出る環境にありますので、家では声を出す練習が出来ます。安心できる3レベルの人を選んでささやき声で良いので話す練習を始めましょう。それが成功したら徐々にステップアップしていきます。

【小さな成功体験を積み重ねる方法】

- 親や信頼できる友人との練習を優先する

- 成功したら具体的に褒めることで自信をつける

- 楽しく取り組むことが成功の秘訣

- スモールステップチャレンジは場面緘黙の子に「やればできた」という成功体験を積んでもらう事が目的です。

- それを効果的に継続するためには、親が承認・賞賛することでそのチャレンジ行動に褒められた喜びが加わり、チャレンジ行動にはメリットがあると感じて次のチャレンジ行動への意欲がわくのです。

- 褒めることの意味を理解して、親子でともに喜び新しいチャレンジを楽しく継続していくことが大切です。

ポイント6 専門家と一緒にコミュニケーションレッスン

親子で学ぶ

場面かんもくに詳しい公認心理師や臨床心理士、言語聴覚士などの専門家とともに、無理のない範囲でコミュニケーションを練習する機会を持つと、子どもも安心して取り組めます。

【専門家のサポートの活用方法】

- 定期的にカウンセリングを受ける

- 具体的な目標を専門家と共有する

- 場面かんもくの改善には行動療法が有効であると言われています。しかし、心の専門家と言っても得意不得意の分野があります。サポートを依頼する専門家を見つける際には行動療法を実践した経験がある公認心理師や臨床心理士、言語聴覚士などを探すとよいでしょう。

- 定期的に心理師等に相談することで、母親の心情や子どもの状態の相談にも乗ってもらえます。今後どうなりたいのか、子どもの希望と親の望むことは少し違う事もありますが、そのあたりも含めて専門家に相談することが大切です

- 筆者が主催するメンタルケア心安では、場面緘黙の支援に特化したサポートを展開しています。行動療法を基に場面かんもく改善に有効な技法(刺激フェーディング法や段階的暴露療法、リラクゼーション、問題解決法、モデリング等)を組み合わせた、場面かんもく改善メソッドを開発しました。

- 2024年9月30日に、年齢別の場面かんもく改善事例や、親にできるサポートをまとめた本【わが子が家の外では話せないことに気づいたら読む本】を出版しました。興味のある方はこちらからご覧ください。☞http://www.asa21.com/smp/book/b650078.html

ポイント7 どんな自分になりたいの?

夢や希望が子どもを変える

「話せるようになったら、どんなことをしたい?」といった目標を一緒に考えましょう。子ども自身が前向きな気持ちになることで、意欲が高まります。これまで取り組んできたスモールステップチャレンジで、成功体験を積んだ子どもは、ある程度の自信がついています。そんな時は、子どもの夢や希望にアクセスしてポジティブな感情を活性化させましょう

【目標を持つことの重要性】

- 子ども自身が前向きな目標を持つと意欲が湧く

- 小さな成功を積み重ねることで自信につながる

- 親も一緒に目標を考えることでサポートしやすくなる

ここでのポイントは、場面緘黙の子どもは、”予期不安”といって、ちょっとしたことにも不安を感じやすい傾向があることを知っておきましょう。まだ起こっていない明日の事を「ああだったらどうしよう、こうだったらどうしよう」と心配しています。

そんな時、親ごさんは、これまでの成功体験を話してあげましょう。「今までは出来なかったけど、チャレンジしてこんなことが出来るようになったね」と複数の成功体験を再確認させてあげることで、頑張ってきた自分を自覚することが出来ます。

そして、今後の「なりたい自分目標」を一緒に考えてあげましょう

ポイント8 楽しく仲間とトレーニング

オンラインだからこそ全国の仲間と繋がれる

ここでは、筆者の取り組みをご紹介します。同じ悩みを持つ子どもたちが集まるオンラインのグループワークを活用すると、仲間意識が芽生え、安心して練習できます。

【グループトレーニングのメリット】

- 他の子どもの成功体験が励みになる

- 自分だけではないと感じることで安心感が生まれる

- ゲームや遊びを取り入れると楽しく継続できる

- 例えば、以前自分と同じように話せなかったメンバーの子が、徐々に挨拶できるようになった様子を見聞きして、自分にもできるかもしれないと思える。これを観察学習=モデリングと言います。良きモデルが身近にいることで勇気を得ます。自分もチャレンジしようというきっかけになります。

-

成功事例を共有することで、お互いのモチベーションが上がる

これは、実際に私がサポートした子どもが、仲間の頑張っている様子や成功体験を聴いて書いてくれた感想にありました。

「仲間が頑張っていること、チャレンジして出来るようになったことを聴くと、自分の事のように本当にうれしかった」と書いてくれた子がいます。仲間の存在は、同じ悩みを共有できる安心感と共に、切磋琢磨してお互いに向上していこうという前向きなモチベーションを得ることが出来ます

ポイント9 行動計画を立てる

千里の道も一歩から

「この場所ではこの方法で話してみる」といった具体的な行動計画を立てることで、着実にステップアップできます。

【効果的な行動計画の立て方】

- 1週間単位で目標を設定する

- 達成できたらご褒美を用意する

- 週単位の目標は

「具体的に」「誰と話したいか」「サポートは必要か」「いつするか」「何回するか」を決めます。それに沿って表を作り、どれくらいできたかを付けます。 - 出来なかった事にはあまり注目しない

「出来た事」「良かったこと」「頑張ったこと」「頑張ろうとしたこと」を褒めてください

出来なくて元々くらいの軽い気持ちでいるといいですね。 - 達成度合いに応じて、”プチご褒美”を準備しましょう

これは楽しく取り組む工夫です。なくても構いません。あればちょっと嬉しいくらいのものです。ですから、誕生日や特別なイベントにプレゼントするような高額なものはNGです。

ご褒美が目的になると本末転倒です。

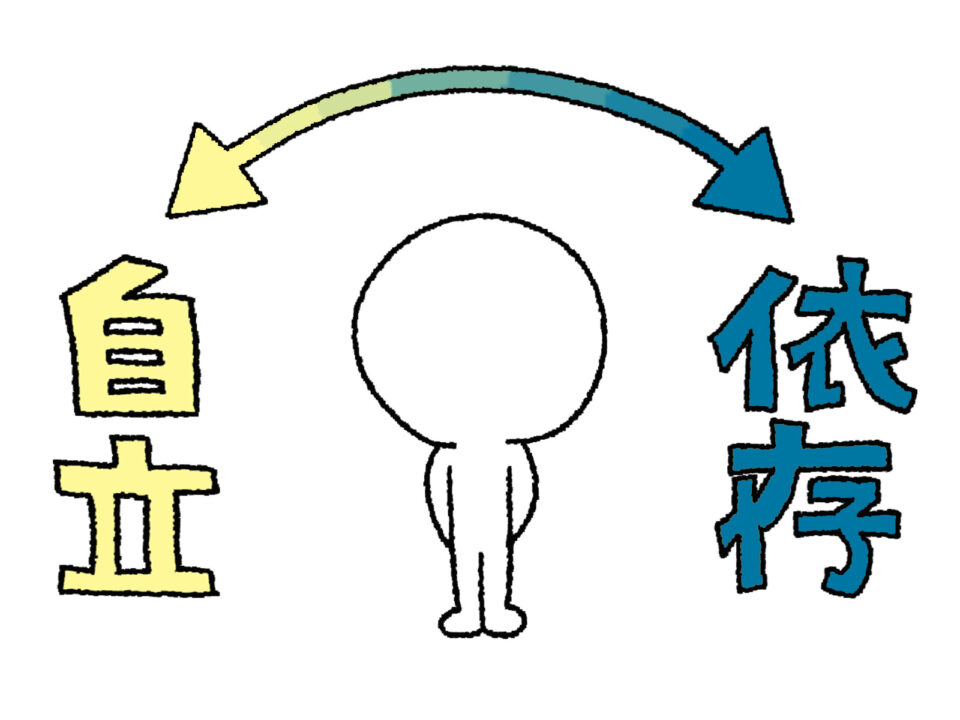

ポイント10 自分で考え行動できる人になる

親子共依存からの脱却

最終的には、子ども自身が「自分で考えて行動する力」を身につけることが大切です。親が過保護になりすぎず、適切なサポートを行いましょう。

【自立を促すために】

- 子どもが自分で考えた行動を尊重する

- 小さなことでも自己決定の機会を増やす

- 場面緘黙の子どもは、社会的場面で話すことを求められたとき、親の顔を観ませんか?「助けて」のサインです。この場合、親も子をもが黙っていることに耐えらせず「相手に悪い、待たせてはいけない」と思って、代弁します。「私が子供を助けなきゃ!」と思ってしまいますね。無理もない事です。しかし、この関係性が癖になると、お互いが依存しあう”共依存”のループに陥ります。

その場しのぎの代弁をし続けると、この共依存関係に陥っていることに気が付かないまま、時間だけが流れます。 - そうやって中高生~大学生までになることもあります。

【早期発見・早期介入の重要性】

上記の事から、早めに支援を入れることが重要です。

一方で、場面緘黙症の克服には、焦らず段階的に進めることが重要です。

まとめ

本記事では、場面かんもく症を克服するための、効果的なアプローチとして10のポイントを紹介しました。

10のポイントは以下です

- 親子関係の見直し

- 場面かんもく症のわが子の現状を把握する

- リラクゼーションを取り入れる

- 不安のレベルを付ける

- スモールステップでチャレンジ

- 専門家と一緒にコミュニケーションレッスン

- どんな自分になりたいの

- 仲間と楽しくトレーニング

- 行動計画を立てる

- 自分で考え行動できる人になる

いかがでしたか?

かんもく症を克服するために重要なキーパーソンは?

場面かんもく症の克服にはある程度の時間が必要です。焦らず、安心安全を確保しながら楽しくトレーニングすればいつの間にか話せるようになります。実際に筆者のクライアント様は話せるようになった事例が多数あります

親が最強の支援者になる方法

楽しくトレーニングする方法

緘黙が改善した年齢別10の事例

これらを網羅した書籍が【わが子が家の外では話せないことに気づいたら読む本】です。

👆画面をタップして詳細をご覧ください

全国の書店で好評発売中。全国の図書館でも読むことが出来ます。

なぜ親が最強の支援者なのか?

いつもそばにいて、子どもの観察が可能で変化にも気が付きやすい。

だからお子様のかんもく症を克服するために重要なキーパーソンは親です。

お子様のデータをとって、親御さんが正しいサポートをすることが出来れば、お子さんの現状に沿った支援が展開できるのです。専門家と一緒に取り組む時期が来たら、専門家に頼ってください。その専門家は出来れば、場面緘黙症の専門家が望ましいでしょう。

お近くに場面緘黙症の専門家がいない場合はメンタルケア心安にご相談ください

初回30分【個別相談】申し込み

「家では話すのに、どうして学校では話さないの」と、我が子のことが理解できずに困っている保護者様はいませんか?場面緘黙症は不安障害の一つで、話したいのに話せない状態です。我が子を理解することが支援の第一歩です。

-

小さいころから、家以外で話すことが難しい

-

家では元気でよくしゃべる

-

小学校の中学年、高学年になって学校で話せなくなった

-

聞かれたことに頷くことも非常にゆっくり

-

緊張して体が固まる(動けなくなる)ことがある

上記の症状があるお子様のことで相談をご希望の方は

・お名前

・ご住所/電話番号/メールアドレス

・対象のお子様年齢(学年)

・かんもく状態の経緯を簡単に

下記のフォームにご記入いただき送信してください。