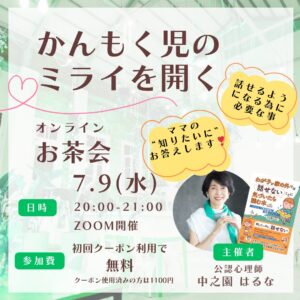

【7月9日 かんもく児の未来を開くお茶会 ご報告】

目次

はじめに

2025年7月9日、「かんもく児の未来を開くお茶会」をオンラインにて開催いたしました。本イベントには、当事者の保護者、40年以上にわたり教育現場で子どもたちを支えてきた元校長先生、大人の場面緘黙経験者など、多彩な背景を持つ方々にご参加いただきました。

お茶会の目的と意義

この会の目的は、場面緘黙(かんもく)の子どもたちを取り巻く現状を共有しながら、家庭・学校・地域がどのように連携し、その子らしい未来を支えていけるかを共に考えることです。専門家の視点と当事者・保護者の実体験が交わることで、参加者にとってより実践的で具体的な学びの場となりました。

共有された悩みと声

前半では、参加者それぞれが抱える課題や想いを自由に共有しました。

-

学校現場での支援体制に対する悩み

-

子どもの進路への不安

-

家庭での接し方に対する葛藤

また、大人の元緘黙当事者からは「自分の子ども時代には先生たちの理解も全くなく、支援はなかったです」「あの頃こうした場があったら…」という切実な声が寄せられ、支援の早期化と継続の大切さが改めて浮き彫りになりました。

克服した体験に触れる:受講生インタビュー

後半では、当プログラムの受講生インタビュー動画をご視聴いただきました。

’23年2月生のKさんです

娘さんは当時小学3年生でしたが、赤ちゃんの頃から人見知りが激しく「この子は何か違う・・」と感じていたそうです。

幼稚園でも一切喋れない、小学校でも同じ状況が続いていました。そして娘さんは、強い緊張から一人で登校できなかったんです。

そんな娘さんが、たった3回の受講後に一人で登校することが可能となりました。

さらに、Kさんが「声かけ」や「受け止め方」を見直すことで、家庭に笑顔と安心が戻り、娘さんもお話や挑戦を楽しむように変化。

外出先で話す機会も増え、わずか1ヶ月半ほどで大きな前向きな変化が現れました。

専門家視点:専門家視点:変化を支える3つの鍵変化を支える3つの鍵

このような変化には、以下のような要素が密接に関係しています:

-

「子どもを見る目」の変化

-

子どもを評価や成果で見るのではなく、そのままの存在を受け入れる視点の獲得。

-

-

関わり方の質の転換

-

指示やコントロールではなく、共感と待つ姿勢を基盤とした接し方。

-

-

家庭内の安心感の醸成

-

子どもが「安全基地」として家庭を感じられることが、外の世界への挑戦意欲に繋がります。

-

家庭の在り方が未来を創る

近年、教育・心理の分野では「家庭環境が子どもの発達に与える影響」が再注目されています。特に場面緘黙などの不安症状を抱える子どもにとって、家庭は単なる生活の場ではなく、「安心感の源泉」となるべき場所です。

こうした子どもたちは、日常的に外界との関わりに緊張や恐怖を感じることがあります。そのため、外の世界に挑戦するためには、まず「家の中で安心して自分らしくいられる」ことが何よりも重要です。保護者のちょっとした一言、態度、空気感が、子どもの心に大きく影響を与えるのです。

また、保護者が「自分の関わり方」に気づき、意識的に変えていくことは、子どもへの最大の支援になります。声かけ一つとっても、「うまく話せたね」と結果を褒めるのではなく、「今日は頑張って挑戦してたね」「緊張してもやってみようとしたね」と、プロセスや勇気を認める関わりが、子どもにとっての「自己肯定感の種」となります。

当プログラムでは、こうした保護者の気づきを深め、「子どもを信じて見守る力」を育むことを目的としています。

焦らなくていい、

比べなくていい、

変化には時間がかかって当たり前。

その確かな土台を家庭に築くことが、子どもの未来を大きくひらく第一歩になるのです。

保護者が変わることで、家庭が変わり、そして子どもも自然と変わっていきます。私たちは、その変化の連鎖を生み出すサポートを、これからも丁寧に積み重ねていきます。

未来を開くということ

「未来を開く」とは、場面緘黙の子どもたちが、自ら考え、自ら選び、行動できる“自立”に向けて歩み出すこと。そのための確かな土台を、今ここから築いていくという意味です。

子どもが自立へ向かうには、

「自分で選ぶ」

「自分で決める」

「自分で挑戦する」

この経験の積み重ねが必要です。しかし、緘黙傾向のある子どもたちは、その一歩を踏み出すことすら困難なことがあります。

だからこそ、私たち大人がまず

焦らない

「待つこと

「信じること」

「見守ること」

を大切にしなければなりません。焦らず、比べず、小さな変化を丁寧に喜び合う関わりの中で、子どもたちは少しずつ、自らの内にある力に気づき、未来に向けて歩き出します。

実際に、【ミライ開花SMPT®メソッド】を通じて自らの力で前進し始めた子どもたちは、

自信をつけ、

言葉を取り戻し、

自分の世界を広げていっています。

大切なのは「今すぐの結果」ではなく、「未来を信じて積み重ねていくこと」。

私たちは、そんな自立への一歩を支える“見えない力”となるため、これからも子どもと家庭に寄り添い続けていきます。

おわりに

当社は、これからもかんもく児とそのご家族、支援者の皆さまと共に歩み続けます。

どんなに小さな悩みでも構いません。どうぞ、あなたの想いをお聞かせください。

✨かんもく児の未来を開くするのは、“今”です。

家庭から始める場面緘黙支援、私たちと一緒に取り組んでみませんか?

=============================

まずは初回30分個別相談にお越しください

個別相談のご予約はこちらをタップ

オンラインで全国~海外までのクライアント様に対応しています

初回30分【個別相談】申し込み

「家では話すのに、どうして学校では話さないの」と、我が子のことが理解できずに困っている保護者様はいませんか?場面緘黙症は不安障害の一つで、話したいのに話せない状態です。我が子を理解することが支援の第一歩です。

-

小さいころから、家以外で話すことが難しい

-

家では元気でよくしゃべる

-

小学校の中学年、高学年になって学校で話せなくなった

-

聞かれたことに頷くことも非常にゆっくり

-

緊張して体が固まる(動けなくなる)ことがある

上記の症状があるお子様のことで相談をご希望の方は

・お名前

・ご住所/電話番号/メールアドレス

・対象のお子様年齢(学年)

・かんもく状態の経緯を簡単に

下記のフォームにご記入いただき送信してください。

前の記事へ

次の記事へ