1年以内に話せた!場面かんもく親子支援の実践を【研究大会】へ論文投稿

日本緘黙研究会【第一回研究大会】へ論文投稿しました

目次

継続的な「話せるまでの支援」が不足しているという現実

こんにちは!中之園はるなです

この度、私が所属する日本場面緘黙研究会の記念すべき第一回研究大会が2026年3月に北九州市で開催されます。

私も12年の支援実績の中で、多くの場面かんもく児達が話せるようになり、家族の笑顔が増えたというご報告を頂いており、その一部のケースを論文として発表させていただきたく、事務局様に提出させていただきました。

場面緘黙(ばめんかんもく)とは?

「場面緘黙(かんもく)」とは、家庭や安心できる環境ではふつうに話すことができる一方で、学校や公共の場など特定の状況では話すことができなくなる状態を指します。

これは単なる「恥ずかしがり」や「無口」といった性格的なものではなく、強い不安や緊張が原因で、声が出せなくなってしまう“精神疾患”であり、不安障害のカテゴリーにあります。

多くの子どもたちは、話せない自分に対して自己否定的な感情を持っており、周囲の理解がないまま過ごすことで、自己肯定感の低下や二次的な問題を引き起こす可能性もあります。

だからこそ、早期の理解と、子どものペースに寄り添った“安心できる支援環境”の提供が不可欠です。

親支援から始まる場面緘黙児支援 —

場面緘黙支援において、私が最も大切にしているのが「親支援」です。

子どもだけでなく、親御さんもまた

「自分の育て方が悪かったのかもしれない」

「誰にも理解されない」

「支援者に繋がることが出来ない」

といった不安や孤独を抱えています。

ですが、それは子育てが間違っていたのではなく、正しい支援の方法に出会えていなかっただけなのです。

私の親支援では、そうした保護者様の不安や戸惑いを受け止めながら、

「子どもに必要な接し方」

「家庭での支え方」を一緒に考えます。

親御さんが精神的に安定し、子育てに自信が持てるようになると、家庭全体が子どもにとっての“真の安全基地”になります。

家庭が、安全基地として機能すれば、子どもがチャレンジできる土台が整います。ここから支援は始まっていきます。

世界の潮流:親子支援を起点とするアプローチ

近年、子どもの不安や緘黙に対する支援では、親を中心とした支援が注目されています。

海外では、不安症状を示す児童への家族アプローチとして、近年とくに

SPACE(Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions) と

PCIT(Parent–Child Interaction Therapy) が注目されています。

まず SPACE は、Eli R. Lebowitzらにより開発された、“保護者主導型”の介入モデルです(Lebowitz, Omer, Hermes, & Scahill, 2014)。

一方、PCIT(Parent–Child Interaction Therapy) は、Sheila Eybergらにより発展した行動療法的枠組みで、

もともとは 反抗挑戦症(ODD)や外在化問題行動に対する親子相互交流トレーニングとして確立されています(McNeil & Hembree-Kigin, 2010)。

子どもだけを対象とするのではなく、「親が支援者となる」ことを重視するこのようなアプローチは、私自身の支援方針にも深く通じるものがあります。

一方で、私が開発した【ミライ開花SMPT®】メソッドはこれらの潮流をベースに

独自の支援スキルを導入しているところに特徴があります

なぜ“1年で話せるようになる”のか?

── ミライ開花SMPT®メソッドの有効性と実践ステップ

1. 親支援による“安心の土台”づくり

まず最初のステップは、親御さんの心理的な不安を取り除き、何をすればいいかをお伝えしています。

場面緘黙の子どもを育てる親御さんは、悩みや不安を誰にも打ち明けられず、不安を抱えたまま日々を過ごしていることが多くあります。

私はまず、親御さんが「自分を責めずに安心してわが子と接することが出来る」心理状態を提供することから支援を始めます。

そのうえで、場面かんもく症の理解やわが子への接し方を丁寧に伝え、親御さん自身のメンタルが安定するよう支えていきます。

親の心が安定すると、家庭そのものが子どもにとって“安全基地”になります。ここから支援の環境が整っていくのです。

2, リラクゼーションによる“心と体の緊張緩和”

親子の安心感をさらに高めるために、リラクゼーション(緊張緩和)の導入は非常に重要な役割を果たします。

場面緘黙の子どもたちは、声を出そうとするたびに身体がこわばったり、心拍が上がったり、極度の緊張にさらされることがよくあります。

その結果、口が動かなくなったり、表情が固まるなど、身体的な反応として緘黙が現れることも少なくありません。

こうした状態に対して、私は呼吸法・イメージ法・簡単な身体調整などを用いたリラクゼーションの時間を、支援の初期段階から親子で取り入れています。

このプロセスには以下のような効果があります

-

身体的な緊張を和らげ、発声しやすい状態をつくる

-

自律神経を整えることで、安心感が高まりやすくなる

-

「話すこと」への心理的ハードルを下げる

-

親子で一緒に取り組むことで、家庭内の“安心の共有体験”が生まれる

緊張を緩めることは、発話の準備段階として不可欠な要素です。

支援の早い段階でこのリラクゼーションを取り入れることで、子どもの心と体の安全性が確保され、“チャレンジしてみよう”と思える状態を整えていきます。

3、子ども自身の“やってみよう”が芽生える──スモールステップの発話チャレンジ

リラクゼーションによる心と体の緊張緩和、そして親御さんの安定したサポートにより、子どもたちの中には「やってみようかな」という前向きな気持ちが芽生えてきます。

この段階で取り入れるのが、スモールステップによる発話チャレンジです。

まずは、子どもと一緒に「不安のレベル表」を作成し、

それぞれの子どもに「今ならこのくらいならチャレンジできるかも」というステップを一つひとつ整理していきます。

たとえば:

-

少し緊張するけど「家で」話せる人と会話の練習をする

-

よく行く「慣れた公園」でママの耳元でささやく

-

支援者に“うなずき”で反応する

-

録音された声を聞かせる など

このように、本人の不安レベルに合わせた段階的な挑戦を通じて、「やればできた!」「声を出しても大丈夫だった!」という成功体験を重ねていきます。

ここで大切なのは、

-

失敗しても責められない

-

否定されずに受け止めてもらえる

-

小さなチャレンジでもしっかり褒められる という環境です。

これにより、子どもは「やればできた」という成功体験と共に「またやってみよう」という意欲を持ち、

“話してみたい”という気持ちが自然に引き出されていきます。

こうしたポジティブな体験を通じて、子どもの自己肯定感が高まり、「声を出すこと➡怖くない➡褒められて嬉しい➡楽しいこと」だと身体と心で感じるようになります。

そんな実感を持てることで、子どもは初めて“声を出してみよう”というやる気スイッチを押す準備が整うのです。

そして、こうして芽生えた“話したい気持ち”を、次のステップへとつなげていくのが、専門家である私とのコミュニケーションレッスンになります。

4, 専門家によるコミュニケーションレッスンの導入

【ミライ開花SMPT®】はオンラインのグループセッションです。

同じ悩みを持つ子どもたちと親御さんも一緒に取り組むこのセッションでは、「仲間がいる」「かんもくなのは自分だけじゃない」という実感が、子どもの気持に安心感と刺激を支える大きな要素になります。

仲間の小さなチャレンジが励みになり、

「自分もやってみようかな」と思える空気が自然に生まれる。

この“仲間の力”は、支援の現場で驚くほど大きな変化をもたらします。

ここでは発話練習にとどまらず、

-

自分の気持ちを伝える力(まずは筆談でOK)

-

相手と関わるやりとりの練習(メンバーの子ども通しで少しずつ)

-

人前で声を出す“心の準備”と“実践の体験”(繰り返し実践)

などを、子ども一人ひとりの状態に合わせて丁寧に進めていきます。

5、 スキル習得とチャレンジの習慣化へ

目標が明確になったら、コミュニケーションのスキルを少しずつ学びます。

あいさつ、自己紹介、質問などの具体的なやりとりを練習し、日常に宿題として取り入れていきます。

「できた!」「話せた!」という実感を積み重ねることで、発話が日常の一部になり、自分で課題を見つけて挑戦する力へと変わっていきます。

6, 仲間とともに進む“グループセッション”の力

同じような経験をしている仲間とのグループセッションは、子どもたちにとっても、保護者様にとっても安心感と刺激の両方を与えます。

仲間のチャレンジが自分の勇気となり、「自分もやってみようかな」と思える空気が自然に生まれます。

こうした共感と一体感が、子どもたちの次の一歩を後押しします。

==================================

中之園はるなプロフィール

-

場面かんもく親子支援専門心理カウンセラー/公認心理師

-

山口県出身。熊本市在住 場面緘黙の子どもたちを対象とした実践支援を12年以上にわたり継続。

-

「安心・自信・継続チャレンジ」を軸にした独自の支援メソッド「ミライ開花SNPT®」を開発。

-

全国各地で保護者向け講座・教員研修などを実施。

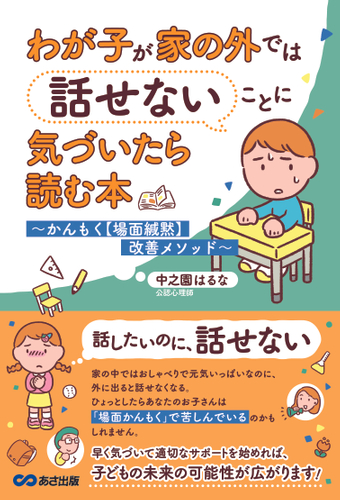

著書紹介

📗 『わが子が家の外では話せないことに気づいたら読む本』

(中之園はるな著/あさ出版/2024年)

場面緘黙に悩む親御さんが最初に読む本としておすすめの「我が家でできる」実践的ガイドブック。

支援の考え方や家庭での関わり方など、すぐに役立つヒントを多数収録。

お求めはこちらから

お問い合わせ・ご相談はこちらから

場面緘黙や発話支援に関するご相談、講座のご案内、取材・講演依頼など、どうぞお気軽にご連絡ください。

▶️【初回30分個別相談】お申込みは公式LINEから受け賜っております。

こちらから自動で申込リンクが配信されます↓↓

https://s.lmes.jp/landing-qr/2003789191-J0b9322Z?uLand=QcIP0j

今後に向けて

今回の論文投稿を通じて、私が長年取り組んできた「継続的な支援の実践」を、多くの方に知っていただく機会になることを願っています。

研究大会で発表できるかどうかは今後の選考次第ですが、この一歩が、場面緘黙支援の可能性を広げるきっかけになると信じています。

引き続き、子どもたちの“声”が花開く未来を、皆さまと一緒に育んでいけたら幸いです。

▶️ 研究大会の詳細はこちら

お問い合わせはこちら

近年、多様化する価値観のなかで、心の問題も多様化、複雑化しています。うつ、社交不安などに加えて発達障害、ゲーム依存、コミュニケーションについての相談が増えています。精神科クリニックにも在籍し子どもから大人まで、カウンセリング延べ2,000人。クライアントの悩みに寄り添い、適切な心理療法を用いて問題解決へ向けてサポートします。

初回30分【個別相談】申し込み

「家では話すのに、どうして学校では話さないの」と、我が子のことが理解できずに困っている保護者様はいませんか?場面緘黙症は不安障害の一つで、話したいのに話せない状態です。我が子を理解することが支援の第一歩です。

-

小さいころから、家以外で話すことが難しい

-

家では元気でよくしゃべる

-

小学校の中学年、高学年になって学校で話せなくなった

-

聞かれたことに頷くことも非常にゆっくり

-

緊張して体が固まる(動けなくなる)ことがある

上記の症状があるお子様のことで相談をご希望の方は

・お名前

・ご住所/電話番号/メールアドレス

・対象のお子様年齢(学年)

・かんもく状態の経緯を簡単に

下記のフォームにご記入いただき送信してください。