自動的に緊張状態に入る【場面緘黙症】の子どもたちへ音環境を活用した「安心」へと導く具体的な方法

目次

鳥のさえずりに癒される理由

──ポリヴェーガル理論から見る“音と安心”の不思議な関係──

こんにちは!中之園はるなです。

はじめに

私事ですが、早朝、太陽が昇る前に近くの公園まで散歩するのが好きなんです。

静かな朝、まだひんやりとする朝の空気を肌に感じながら、田舎道を散歩していますと、ふと耳に届く鳥のさえずり。

鶯が鳴いています。他にも名前も知らない鳥のさえずりが聞こえます。

耳を澄ましていると、本当に癒されるんです。心も体も落ち着いてくる~解放されるような清々しい感覚に包まれます。

どうしてなんだろうって思って調べてみました。

では本題です。

実はこの感覚には、しっかりとした神経生理学的な理由があります。この記事では、米国の神経科学者ステファン・W・ポージェス博士が提唱する「ポリヴェーガル理論」をもとに、

✅鳥のさえずりなど、【音環境】がどのようにして私たちに”癒し”や“安心”をもたらすのか

✅場面緘黙症など不安が強く、自動的に緊張してしまう子ども達を”安心”へと導く方法について、

専門家視点でわかりやすく解説いたします。

なぜ、私は「ホ~ホケキョ」と独特の音律で鳴く鶯の声に癒されたのか?

◆「安心の神経」──腹側迷走神経とは

ポリヴェーガル理論は、人間の自律神経のうち「迷走神経」に着目し、とくに腹側迷走神経(ventral vagal complex)の働きに注目しています。

この神経は、

-

穏やかな表情

-

優しい声のトーン

-

落ち着いた呼吸

-

そして社会的なつながり

といった“安心とつながり”にかかわる要素に深く関係しています。

この神経が働くとき、人は最もリラックスし、心と身体が「今、ここにいていい」と感じるのです。

◆鳥のさえずりは「安全のサイン」

ポージェス博士はこう述べています。

「鳥がさえずっている環境とは、“捕食者がいない”=“安全な場所”であることを示す、音によるサインである。」

自然界では、動物たちは危険が迫ると鳴き声をやめたり、警戒音に切り替えたりします。

つまり、鳥が楽しげにさえずっているということは、その場に危険が存在しないという証。

人間の神経系はこの“音”を受け取り、無意識に「安全だ」と認識する仕組みがあります。

このとき、腹側迷走神経が活性化され、私たちの心と身体は深く安堵し、癒しの感覚が生まれます。

私が鳥のさえずりに感じた”心地よい感覚”は=「安全と安心」に繋がっていたんですね。

鳥のさえずりが「安心」を届ける理由

ポリヴェーガル理論(Polyvagal Theory)を提唱したスティーブン・ポージス博士は、人間の神経系は進化の過程で「安全」や「脅威」を音によって判断する能力を発達させてきたと述べています。特に、高周波で不規則性のある鳥のさえずりは、安全な環境にいるサインとして神経系に作用し、腹側迷走神経系を活性化させることがわかっています(Porges, 2011)。

この迷走神経系は、人とつながりたい気持ちや、発話・表情・傾聴といった社会的なふるまいを司る神経のネットワークです。

🔍 そもそも「ポリヴェーガル理論」って?

ポリヴェーガル理論は、アメリカの神経生理学者ステファン・W・ポージェス博士が提唱した理論です。

この理論の特徴は、

「人の安心感や不安感は、無意識に“神経系”によって判断されている」

ということを明らかにした点です。

🧠 キーワードは「迷走神経(ヴェーガス神経)」

「ヴェーガル(Vagal)」とは、迷走神経のこと。

迷走神経は、脳から内臓に向かって走る自律神経系の大きな神経で、「心の安全感」と深く関わっています。

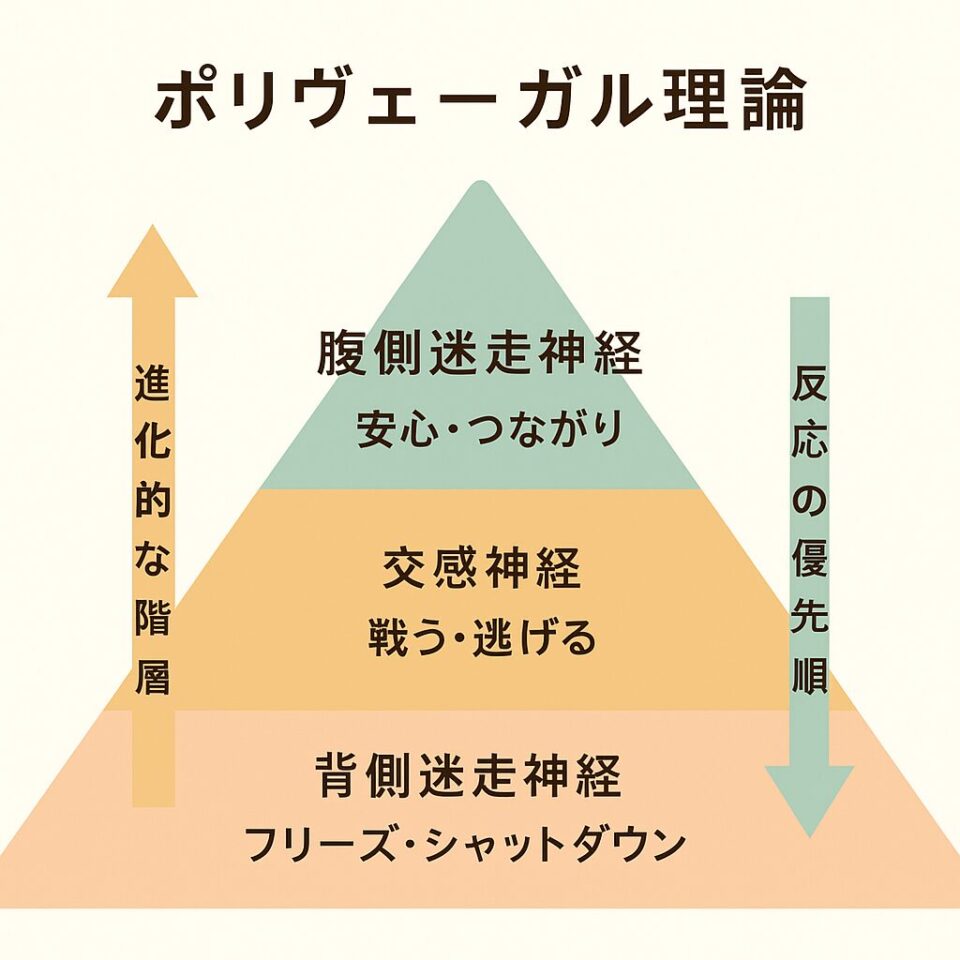

🧩 ポリヴェーガル理論の三つの自律神経

従来、自律神経は2つと考えられてきました。しかしポージェス博士は、私たちの神経系を次の3つの反応モードに分類しました。

①【腹側迷走神経系】(ふくそく・めいそう・しんけい)

-

安心しているときに働く神経

-

他人と関わろうとする(社会的交流)

-

呼吸が落ち着き、表情がやわらかくなる

-

キーワード:「安心」「つながり」「笑顔」

▶ 鳥のさえずり、やさしい声などで活性化される

②【交感神経系】(こうかん・しんけいけい)

-

危険を感じたときに働く

-

「戦う」か「逃げる」かを選ぶ緊張状態

-

心拍数が上がり、筋肉がこわばる

-

キーワード:「緊張」「いらだち」「不安」

▶ 教室で急に大きな声がしたり、叱責されたりすると、このモードに切り替わる

③【背側迷走神経系】(はいそく・めいそう・しんけい)

-

命の危険を感じたときに働く

-

動かない/話さない(フリーズ)

-

表情が消え、呼吸が浅くなる

-

キーワード:「シャットダウン」「無気力」「解離」

▶ 場面緘黙の子が、まさにこの状態に近いと言われています。どうにもならない「危機」が目の前にあると、カラダが感じた時働く最後の身を守る戦略!

🌀 神経系は「階層的」に働く

この3つの反応は、進化的に古い順に下から上に存在しています。

-

背側迷走神経(最も原始的) → フリーズ

-

交感神経 → 戦う・逃げる

-

腹側迷走神経(最も進化した) → 安心して関わる

つまり、

安心(腹側迷走神経)が感じられないと、人は自然と「逃げる or 固まる」に入ってしまう。

という仕組みです。

まさに場面緘黙の子は迷走神経の反応によって、自動的に「逃げる(声が出ない)・固まる」ゾーンに入ってしまった状態と言えます

💡 ポリヴェーガル理論のポイントまとめ

| 神経系 | 反応 | 状態 | 例 |

|---|---|---|---|

| 腹側迷走神経 | 安心・つながり | 社会的な交流 | 笑顔、会話、まなざし |

| 交感神経 | 緊張・行動 | 闘争/逃走 | 早口、怒り、そわそわ |

| 背側迷走神経 | フリーズ | 無力化/引きこもり | 黙る、表情がなくなる |

🌱 支援に生かすには?

大切なのは、子どもが“腹側迷走神経”の状態にいられる環境を整えることです。

-

安心できる音(鳥の声、やさしい声)

-

落ち着いた空間(急な指示や大声は避ける)

-

つながりを感じられる関係(共感・まなざし)

それにより、子どもは「怖いから話せない」から→「ここは安心、ちょっと話してみようかな」へと変化していきます。

◆人間の耳は進化の過程で“つながりの音”を聞き取る自律神経(腹側迷走神経)を獲得した

実は私たちの中耳筋(特にアブミ骨筋)は、

-

人の優しい声

-

赤ちゃんの声

-

鳥のさえずり

といった、比較的高めの周波数の音を最もよく聞き取れるように設計されています。

これは、人間が社会的な動物であり、安心できる仲間とのつながりを通じて生きていく存在であることの証です。

ですから、鳥のさえずりはただの自然音ではありません。

それは、「大丈夫」「ここにいていいよ」という、音による癒しのメッセージなのです。

これが、癒される理由です

ポージェス博士によると、腹側迷走神経(ventral vagal complex)は進化の過程で獲得した哺乳類にしかない新しい副交感神経です。

社会的な動物として生きてゆくために獲得した戦略と言えるかもしれません。

◆安心できない音って何?

では、逆に私たちの神経系が「安心できない」と判断する音とは、どんなものでしょうか?

-

断続的で不規則な大きな音(例:金属音、怒鳴り声、警報)

-

低周波で連続的な音(例:重低音の振動、遠くの地鳴り <500Hz)

-

予測不可能な変化を含む音(例:感情的な叫び声)

こうした音は、私たちの神経系に「危険が近いかもしれない」と認識させ、背側迷走神経のフリーズ反応や、交感神経系の闘争・逃走反応を引き起こす可能性があります。

他にも、分かりやすい例を挙げましょう

あなたは、『ジョーズ(Jaws)』という映画をご存じでしょうか?

『ジョーズ(Jaws)』は、スティーヴン・スピルバーグ監督によって制作され、1975年にアメリカで公開されました。世界中で大ヒットしましたよね!

あの「ズンズンズンズン…」という印象的な音楽は、ジョン・ウィリアムズ(John Williams)による作曲で、サメの接近を示す音として不安と恐怖を効果的に煽る演出になっています。

この音は、ポリヴェーガル理論でいうところの背側迷走神経の活性化──つまり、凍りつき反応(freeze)や逃避反応(flight)を引き起こすような「危険信号」としての音の代表例として扱うことができます。

あの「音」を聞くだけで、私たちの体は、得体のしれない「なにか」がどこからか迫ってくる恐怖に襲われ、それにふさわしい防衛反応を瞬時に行うのです。

繰り返しになりますが、

安心の「音」とは、たとえば、同じ「人の声」でも…

-

優しい女性の声で語りかけてくれるとき安心する

-

子守唄のようにゆったりとした抑揚がある声は、安全感を高める。

-

反対に、怒気を含んだ早口や

-

強い命令口調の声は

子どもだけでなく、誰にでも不安を引き起こすトリガーとなります。

◆安心できる音を、日常の中に取り入れましょう❣

場面緘黙の子どもたちが安心して声を出せるようになるには、「声を出す練習」以前に、声を出してもいいと感じられる環境づくりが不可欠です。

そのためには、家庭や学校で以下のような音環境が意識されるとよいでしょう

-

自然音(小鳥のさえずり、風の音、水のせせらぎ)

-

穏やかな音楽(弦楽器、ピアノなどの柔らかい音)

-

抑揚があり共感的な声かけ(「大丈夫だよ~」「ゆっくりでいいよ~」)

*笑顔を添えて!

◆心がほぐれる音のある場所を探そう

家以外で話せない場面緘黙の子どもたちや、不安の強い方と向き合う中で私は何度も実感しています。

緘黙の子どもたちから聞いた、「苦手な”音”」とは。

- 大勢の人が行きかう雑踏のざわざわした音

- 教室の中でクラスメイトたちが無邪気に大きい声で騒ぐ声

- 他の生徒を叱っているときの先生の声

- 男の先生が苦手という子が多い(低い声が苦手なのかもしれません)

このような音に晒されると緘黙の子どもたちは不安が高まり「ここは安心できない」と自動的に自律神経のセンサーが反応して危険から身を守る背側迷走神経のフリーズ反応にスイッチが入ると考えられます

この感覚は個人差がとても大きいと言われていますが「音環境がもたらす不安感」の影響は、元々不安が強く緊張しやすいタイプの子にはとても大きいと考えられます。

【自然と繋がろう】

機械音や騒音ではなく、鳥の声、風の音、水のせせらぎといった自然音(比較的高めの周波数の音)の中にいると、人の神経は本来の調和を取り戻します。

それは、安心安全な世界(家?)にこもりがちな場面かんもく児にとって

ちょっと不安な家以外の外の世界ともう一度つながる勇気を取り戻す小さな一歩になることもあるのです。

ですから、かんもく児を持つ保護者様には、積極的に”外に出よう自然の音に触れようキャンペーン”を行っていただくことをお勧めします。

5月のGWなんて絶好の機会ですね!

◆あなたの神経が「今は安心していいよ」と語りかけてくるとき

もし今、鳥の声が心地よく響いているのなら、

それはあなたの中の腹側迷走神経が静かに目覚め、「ここは大丈夫」と語りかけてくれている証拠です。

私たちの神経は、時として言葉以上に正直です。

「なんだかほっとする」

「心がやわらぐ」

そんな瞬間を大切にしてください。

それは、自分自身と、世界と、やさしくつながる感覚を取り戻す、大切なサインなのです。

◆子どもに「音で安心」を届けるために

──場面緘黙症のように不安が強い子への応用とエクササイズ──

ここからは、音環境を活用した「安心」へと導く具体的な方法についてご紹介します。

子ども、とくに場面緘黙症のように不安が強く、社会的な場面で急に黙ってしまう子どもたちにとって、周囲の空気や音は想像以上に重要です。

彼らの神経系は、いわば体に備わる”安全センサー”が過敏になっている状態です。

ちょっとした物音、視線、話し声のトーンにさえ「危険かも」と反応し、瞬時に緊張・沈黙・回避のモードに入ってしまうのです。

しかし、だからこそ──「音で安心を届ける」というアプローチが大きな力を発揮します。

◆不安の強い子に“安心感”を届ける音とは?

ポリヴェーガル理論において、腹側迷走神経を活性化させる音には以下のような特徴があります

-

高めでやわらかい周波数(300〜5000Hz)

-

ゆっくりとしたリズム

-

予測可能で、耳にやさしいトーン

-

社会的なつながりを想起させる声や音

この特性をもとに、以下のような音環境を意識するとよいでしょう

◎ おすすめの「安心音」

-

小鳥のさえずり(録音でも可)

-

静かな森や川のせせらぎの音

-

優しい語りかけの声(保護者や先生の声でも)

-

メロディーが穏やかなクラシック音楽やヒーリング音楽

-

ハミングや鼻歌のような、歌詞のない柔らかな音声

-

母親や保育者の「うんうん」「そっか〜」などの共感の声

◆子どもと一緒にできる“音による安心エクササイズ”

【エクササイズ①】“いっしょに聞こう、鳥の声”

-

音源:スマートフォンやCDで鳥のさえずり音を流す(例:カワセミ、シジュウカラなど)

-

方法:子どものそばで一緒に座り、数分間耳を澄ませて聞く

-

ポイント:「今、どんな音が聞こえた?」「鳥さん、何て言ってるかな?」など、正解を求めずに想像を共有

▶ ねらい:腹側迷走神経をゆるやかに刺激し、「お母さんといれば安心」「この場所は安全」という感覚を育てます。

* 応用:ママと一緒にエクササイズが上手く行けば、十分慣れた話せる身近な他者と一緒に行います、「この人といれば安心」「この場所は安全」という感覚を育てます。

【エクササイズ②】“共鳴する声”

-

内容:大人が「ん〜」「う〜」「ふ〜」などのハミングをやさしく声に出す

-

方法:子どもの耳元でなく、同じ空間で自然に出すことがポイント

-

応用:子どもが慣れてきたら、同じ音をいっしょに声にしてみる

▶ ねらい:喉や顔周りの筋肉がゆるみ、発声の準備にもつながります。

*場面緘黙の子は「声を出すこと自体が怖い」ため、非言語の音のやりとりから始めるのが有効です。

【エクササイズ③】“おやすみ前のサウンドルーティン”

-

内容:寝る前に同じ音(例:ささやき声の読み聞かせ/オルゴール音/ヒーリングミュージック)を習慣的に流す

-

方法:毎晩同じ時間に、同じ音で1日を締めくくる

▶ ねらい:「この音が聞こえるとリラックスできる」という神経の記憶づけ(条件づけ)を活用し、日常にも“安心の音”を定着させます。

◆音は、言葉より先に届く

不安の強い子どもたちは、言葉よりも先に“音”で世界を判断しています。

私たち大人の声のトーン、話す速度、沈黙の中の空気──

そうした非言語的な要素が、安心か、緊張かを決めているのです。

だからこそ、まずは「この人と一緒にいるときは、なんだか安心できる」

そんな音の体験を、一緒にゆっくりと積み重ねていきましょう。

この体験を、身近な家族から⇒安心できる親戚⇒仲良しの友達⇒少しだけ緊張する人へ広げていくこともお勧めです。

スモールステップのチャレンジですね!

◆あなたの声が、安心の楽器になる

最後にお伝えしたいことがあります。

それは、「あなたの声そのものが、子どもにとって最大の安心音になりうる」ということです。

-

焦らず

-

優しく

-

子どもの呼吸に寄り添いながら

その声で、あなたから子どもの神経に“安心の種”をまいてあげてください。

きっと、鳥のさえずりのように、その声で子どもが、本当の「安心」を感じたら

今まで言えなかったことも、あなたになら「話しても大丈夫かもしれない」と感じる日が訪れるはずです。

その時、我が家が本当の安全基地になります。

◆あなた自身が緘黙の子どもにとって「本当の安全基地」になるために

場面かんもくの、わが子を助けるためのノウハウを書いた本があります。

拙著の紹介をさせてください。

2013年から、場面緘黙の子ども達と保護者を支援した臨床経験を本にしました

是非参考にしてくださいね

あさ出版様より2024年9月発売