【実体験】場面緘黙を克服した方法とステップとは?

#話せなくて困っている #HSPお知らせかんもくペアトレかんもく親子コーチングコラムブログ

場面緘黙(ばめんかんもく)症は、統計上は日本で500人に1人と言われる心の障害であり、特定の場面で言葉が出ないという特徴があります。

本記事では、実際に場面緘黙を克服した著者のクライアントの体験を通じて、その症状や原因、生活に及ぼす影響について詳しく解説します。そして、克服への具体的なステップとして、正しい理解とメカニズムの把握、専門家の支援の重要性、さらには日常生活での実践方法について、分かりやすく紹介します。

また、実体験から得た具体的なアドバイスや、どのような方法が効果的だったのか、クライアント自身が感じた変化についても触れています。この体験は、同じ問題に直面している方々にとって、克服への道のりを模索する上で非常に参考になるでしょう。この記事を読むことで、場面緘黙の問題を深く理解し、実際に役立つ解決策を見つけることができると考えています。

目次

場面緘黙症とは

場面緘黙(ばめんかんもく)症は、特定の場面や状況において言葉を発することが極端に困難になる心理的な障害です。医学的には精神疾患の中の不安障害に位置付けられます。

家庭内や安心できる環境では話すことができても、学校や新しい環境など特定の場面では急に話せなくなるという特徴があります。

この症状は主に入園~小学校入学時にかけて発症します。この状態が長期にわたった場合は、場面かんもく児の日常生活、社会生活に深刻な影響を及ぼすことが多いです。

場面緘黙の定義と症状

場面緘黙は、DSM-5(精神障害の診断と統計マニュアル第5版)において「Selective Mutism」と定義されています。これは特定の状況や環境下で持続的に話すことができない状態を指します。5つの定義が示されますが、ここでは定義に沿ったかんもく児の状態を示します

- 特定の状況で全く話さない、または非常に限られた言葉しか発しない。

- 家庭内では通常の会話ができるが、学校や公共の場では黙りがちになる。

- 他人と視線を合わせるのを避ける、または緊張している様子が見られる。

- 日常生活の一部が話せないことで制限され、社会的、学業的に問題が生じる。

これらの症状が1か月以上続く場合、場面緘黙の可能性が考えられます。初期段階での発見と適切な対処が重要です。

原因と影響

場面緘黙の原因は単一の要因に限定されず、複数の要因が絡み合って発症すると考えられています。以下、主な原因として考えられるものを挙げます:

- 遺伝的要因:家族歴に不安障害がある場合、遺伝的影響を受けやすいとされています。

- 環境的要因:過度のプレッシャーやストレスを感じる環境で育った場合、緘黙症状が現れることがあります。

- 人格的要因:内向的な性格や極度の恥ずかしがり屋、過剰な自己防衛意識なども影響すると考えられています。

- 発達的要因:言語発達の遅れや他の発達障害と併存する場合もあります。

場面緘黙が続くと、学業成績の低下や社会的孤立など生活全般に渡って多大な影響を与えることがあります。特に長期間にわたる場合、自己評価の低下やうつ病などの二次的な精神健康問題をも引き起こすことがあるため、早期の対応が求められます。

このように、場面緘黙は子供たちの成長や社会生活において重大な課題となり得るため、周囲の理解と支援が非常に重要です。次章では、具体的にどのように克服していくのか、そのステップについて詳しく説明します。

克服までのステップ

場面緘黙は、家では話せるのに、人・場所・活動により話せる時と話せないときがあるのです。周囲からは不思議に思われることもあればわざとではないかと誤解されることもあります。

その克服には、いくつかのステップが重要となります。ここでは、その具体的なステップについて詳述します。

ステップ1:正しい知識とメカニズムの把握

第一に、当事者だけでなく周囲の人も、場面緘黙の正しい知識とメカニズムの把握が必要です。場面緘黙とは単なる恥ずかしさや内気さではなく、心理的な要因や習慣的な反応が絡み合った状態です。発症時期は、入園入学のタイミングに発症することが多いのですが、小学校の中学年以降で発症する場合もあります。理解を深めるためには、専門書や信頼性の高いインターネットリソースから情報を収集することが推奨されます。また、場面緘黙を経験した人々の体験談を読むことで、どのような感情や状況が関与しているのかを具体的に知ることができます。

ステップ2:専門家の支援

次に重要なのは、専門家の支援を受けることです。大学等で専門的に場面緘黙を研究・支援する施設は限られていて、まだ一般的ではありません。一方、公認心理師や臨床心理士や言語療法士は、場面緘黙に対する専門的な知識と技術を持っていることがあります。

これらの専門家は、個別の状況に応じた心理療法を提供し、クライアントが自分の感情や思考を整理する手助けをします。具体的には、行動療法、認知行動療法(CBT)やアクセプタンス&コミットメントセラピー(ACT)等の心理療法を用いられることが多いです。さらに実践的な技法としては、刺激フェーディング法、エクスポージャー療法が効果的と言われています。これらの療法は、少しずつ緊張を軽減することを目標とし、不安と緊張強い場面かんもく児が、トレーニングによって、話すことが怖くないという認識を養います。

ステップ3:日常での実践

最後に、日常生活でスモールステップのトレーニングを実践することが大切です。場面緘黙を克服するためには、実際に話す場面を経験する必要がありますが、いきなり不安が大きい場面でそれを行うことはお勧めできません。

一番安心できる場所で安心できる人がいる環境は「家」です。従ってトレーニングの第一歩は、家族や親せきなどを相手に、練習の場を設けることが一つの方法です。最初は簡単なトピックから始め、徐々に複雑なテーマや状況に挑戦していくことが推奨されます。また、実践の自己記録を行うことで、どのような状況で緊張が高まるのか、またどう対処できたかを振り返ることができます。

さらに、セルフケアも重要な要素です。リラクゼーション技術を学び、緊張を和らげる方法を取り入れることで、自律神経が整います。吸う息よりも、長く息を吐く練習をすることにより、副交感神経が優位になります。これで心身がリラックスモードにシフトします。日ごろから呼吸法の練習をすることで、話す場面に対する恐怖感を減少させることが可能です。具体的な方法として、深呼吸や瞑想、ヨガなどが挙げられます。これらの方法は、緊張している際の身体的な反応を調整する効果があります。

以上の三つのステップを踏むことで、場面緘黙を徐々に克服することが可能となります。重要なのは、自分に合ったペースで実践し、少しずつ前進することです。千里の道も一歩から、スモースステップ方式で確実に克服への道を歩んでいきましょう。

実体験からのアドバイス

場面緘黙(ばめんかんもく)は、一見すると周囲の人々には理解されにくい症状です。このセクションでは、実際に場面緘黙を経験した人たちの話をもとに、克服のための具体的なアドバイスを提供します。これらの実体験は、同じ悩みを持つ人々にとって非常に参考になることでしょう。

理解されない苦悩と対応

体験者Aさん:支援開始中学1年(女子)

場面緘黙の苦悩は、単なる「話さない」ことではありません。実際には、特定の状況や人間関係で話すことができないという深刻な問題です。例えば学校で友達と話せないことがずっと続き、自己評価が低くなりがちです。「理解してもらえない苦悩」は、心の中にストレスや不安を蓄積させます。

ある女性Aさんの例を挙げると、彼女は小学校時代に診断を受けました。親や教師は最初、「ただの内気」と考えたそうです。話さないことは授業に支障がありますが、迷惑行動がないため学校で話さない(話せない)ことは支援の対象として認識されませんでした。専門家の診断を経て場面緘黙と判明しました。しかし診断はされても具体的なトレーニングの提案は有りませんでした。

そのような状態でしたが、筆者の主催する【緘黙改善トレーニング】(ミライ開花コース1年)を受講して、日常生活の中で、計画的にトレーニングを重ねました。最初は親族だけ、次に親しい友人、そしてクラスメートというように、家⇒地域⇒学校という段階的ステップを踏んで、徐々に話せる場面が増えていきました。いわゆるスモールステップのchallengeです。

具体的なトレーニングのエピソード

トレーニングの実際へは、さまざまな場面で行う必要があります。

まず最初は「家」の中で特定のお相手との言葉を発する練習をしました。

次に、「地域」で実践です。コンビニやスーパーの店員にうなずくことや、指差しで注文するなど、まずは非言語の応答を試みました。

このchallengeは初めはAさんにとって緊張を伴うものでしたが、意外とすぐに成功出来て、「やればできたんだ」という達成感を感じたそうです。その後、場所を変えて様々なお店で実践し、段階的に自信をつけることができました。

コンビニで聴かれる「袋要りますか?」問題!

このセリフは、コンビニでお客様に必ず聞くようにマニュアル化されているセリフですね。

よくある日常の光景ですが、緘黙児は通常これに答えられません。無言です。はいかいいえで答えるくらい簡単でしょう⁈と周囲の人は思うともしれませんが、これが出来れば苦労はしないのです。

Aさんは、「家」の実践が上手くいき、自信が付いたので地域では、まずこの「袋入りますか?」に非言語で答えるchallengeをしました。

何回かのchallengeの後、このセリフを言われたときに、うなずくことが出来ました。challenge成功です!

学校でチャレンジ

家⇒地域で自信が付いたAさんは、次に学校のchallengeに取り掛かりました。いよいよ一番緊張して全く話せない場所である学校で話す練習です。ここでは、学校側の許可が必要です。さらに、安心できる人と一緒にチャレンジすることが必要になります。

このchallengeも、何回かするうちにAさんは教室で小さな声が出るようになりました。

効果があった方法と感じた変化

以上のトレーニングの結果、彼女は少しずつ、社会的場面で自分の声を出すことができるようになりました

さらに、専門家のアドバイスを受け入れることも効果的でした。彼女のケースでは、心理療法を通じて「声を出すこと」に対する恐怖を徐々に和らげることができました。

具体的な方法としては、以下の技法を用いました

- 段階的暴露療法

- 刺激フェーディング法

- イメージトレーニング

- リラクゼーション法

これらの方法を使って、安心感を感じながら少しずつ難易度の高い状況に対応していきました。

Aさん本人の言葉を借りると、「自分で声を出すという行為は最初は全くできなくて、チャレンジには勇気が要りました。でもチャレンジを重ねていくと、次第に怖くなくなってきました。最初は本当に小さな一歩から始めたけれど、その一歩一歩が繋がって大きな進歩になった」と述べています。

最終的にはAさんとのセッションは3年半かかりましたが、高校を自分で選択し受験も口頭で面接官に答えることが出来て見事合格。入学後は、学校でも普通に会話を楽しむことができたのです。

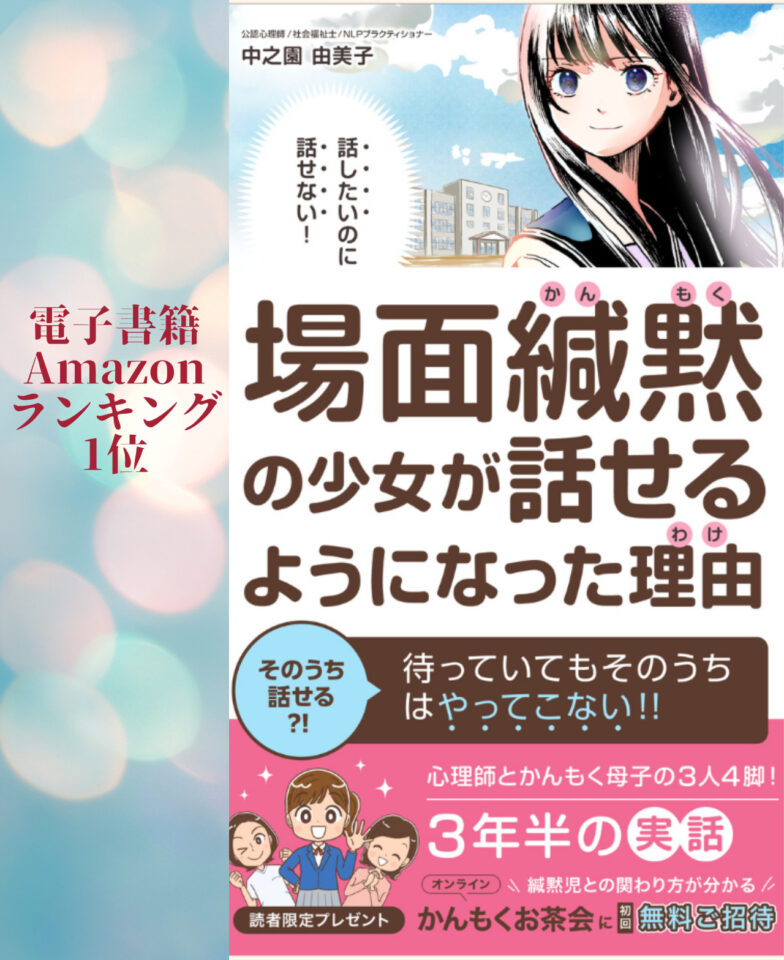

Aさんと筆者の取り組みをまとめて2022電子書籍として本にしました

Aさんの実体験から、場面緘黙の克服には時間がかかることが多いものの、段階的で一貫性のあるトレーニングが重要であることがわかります。また、専門家の支援と適切なメソッドを取り入れることで、個々の進歩を促進することが可能です。同じ悩みを抱える方にとって、この実体験は役立つ参考になるでしょう。

初回30分【個別相談】申し込み

「家では話すのに、どうして学校では話さないの」と、我が子のことが理解できずに困っている保護者様はいませんか?場面緘黙症は不安障害の一つで、話したいのに話せない状態です。我が子を理解することが支援の第一歩です。

-

小さいころから、家以外で話すことが難しい

-

家では元気でよくしゃべる

-

小学校の中学年、高学年になって学校で話せなくなった

-

聞かれたことに頷くことも非常にゆっくり

-

緊張して体が固まる(動けなくなる)ことがある

上記の症状があるお子様のことで相談をご希望の方は

・お名前

・ご住所/電話番号/メールアドレス

・対象のお子様年齢(学年)

・かんもく状態の経緯を簡単に

下記のフォームにご記入いただき送信してください。

前の記事へ

次の記事へ