話せる未来が来るーーかんもく親子フェス in 東京【開催レポート】

1. フェス開催のご報告

2025年8月23日(土)、東京都渋谷区で「かんもく親子フェス in 東京」を開催いたしました。

主催の私は、熊本からはるばる上京し、参加者様は、関東圏を中心に、全国から場面かんもく症の親子が集まってくださり、《学び・遊び・交流》を柱としたイベントは大成功のうちに幕を閉じました。

会場には笑顔があふれ、家以外で「話せない子どもたち」が安心して参加できる空間が実現しました。ここでは、当日の様子を専門家としての視点も交えながらご報告いたします。

目次

2. 基調講演と社会貢献の発表

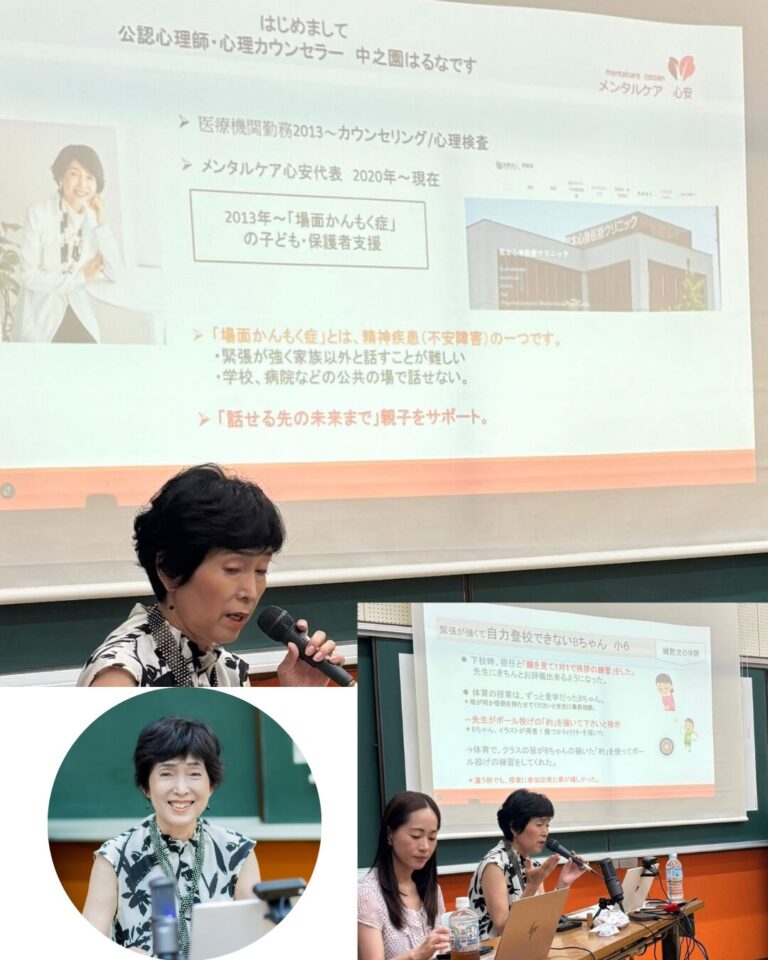

基調講演では、メンタルケア心安代表、中之園はるなから「親から始まる支援の重要性」をお話しました。

場面緘黙の子どもが声を取り戻す第一歩は、学校や病院ではなく「家庭」にあります。親御さんが子どもの可能性を信じ、安心の土台を築くこと。これこそが、どんな支援にも先立つ出発点です。

続いて行われたのは、特別講師の松本有加先生

松本先生の主催する、英語塾の高校生によるAIを使った絵本で社会貢献活動の発表。

1年間かけて仲間と共に作り上げた絵本をアジアの子どもたちに届けた経験を語ってくれました。

17人の高校1年生のメンバーの中には場面かんもくの女の子がいました。

周囲がどのように関わってきたのか。かんもくの高校1年女子がどのように役割を果たしたのか、松本さんの息子さんが発表してくれました。

かんもくの女の子が、話すことは難しくても「自分のできることで、世界とつながりたい」「社会貢献したい」というその姿勢は、場面緘黙に悩む親子にとっても大きな励みとなりました。

3. 卒業生と現受講生による体験発表

午後には、支援を終えた卒業生とご家族が体験を発表してくださいました。

-

小学校低学年で克服した男の子とお母さん

-

今年5月に卒業し、小学校受験を突破したTさん

それぞれの言葉には、努力と喜びが詰まっていました。保護者の立場から「どのように子どもを支え、親自身が変わってきたか」を語ってくださったことは、同じ立場の方々にとって何よりの希望になったことでしょう。

また、現受講生のご家族からも「小学校受験に合格しました!」という嬉しいご報告をいただきました。これは単なる合格という結果以上に、「場面緘黙を抱えながらも、自分らしく挑戦できた証」であり、支援が確かな成果へと結びついていることを示しています。

4. 音楽ワークと英語アニマルビンゴ

今回、特に印象的だったのが 音楽ワーク と 英語アニマルビンゴ でした。

音楽ワークは、音楽講師である大木一美さんのリードで行われ、手遊び歌や体を使ったリズム遊びが中心でした。

「場面緘黙の子は動かないのでは?」と予想する声もありますが、実際には子どもたちが驚くほど自然に体を動かして参加していました。親御さんにとっても懐かしい童謡を用いた活動だったため、子どもだけでなく大人も一緒に楽しめる安心感がありました。

また、英語アニマルビンゴでは、英語の発音を習いながらゲームを実施。言葉を使わなくても「見つけた!」「やった!」という感情を共有でき、非言語の楽しさを体験できる時間になりました。

ビンゴ!動物のカードがそろってお菓子を貰いに来る子ども達

ビンゴ!動物のカードがそろってお菓子を貰いに来る子ども達

これらの活動は単なる遊びではなく、「非言語でも安心してつながれる」ことを実感できる大切な経験でした。

5. 非言語で楽しむことの意味

場面緘黙の子どもたちにとって、「話さなくても一緒にできる」活動は非常に重要です。

言葉が出なくても、一緒に歌うことや手遊びでの体の動き、楽しいゲームを介して同じ時間を共有できることが、コミュニティの一員として「所属する喜び」を大きく育てます。

保護者がおしゃべり会で安心して語り合っている間、子どもたちは少し離れたテーブルでスタッフと遊びに夢中になっていました。これは「お母さんと少し離れても大丈夫」という体験であり、親にとっても「子どもを信じて任せられる」という実感につながります。

この経験が積み重なることで、子どもは少しずつ「安心できる場」を広げ「話せる力」へと進んでいくのです。

6. 専門家としての考察

支援の現場で長年感じていることがあります。

それは「子どもが変わるスピードは、親のマインドに大きく左右される」ということです。

親が「うちの子は大丈夫」と信じると、子どもは安心して一歩を踏み出します。

逆に「また失敗するかも」と思えば、その不安が子どもに伝わり、行動は抑えられてしまいます。

今回のフェスで見られた「非言語でも楽しめた体験」「親から少し離れても安心して過ごせた体験」は、まさに支援の核心です。

正しい関わりと環境づくりがあれば、子どもたちは必ず変化していきます。

7. スタッフへの感謝

このフェスの成功は、参加者と同じくらい、スタッフの力によるものです。

特に、東京で全面的にサポートしてくださった特別講師、松本有加さんとご家族には、深い感謝を申し上げます。ご子息が翌日カナダへ旅立つ直前にも関わらず、ご夫妻と息子さんが会場運営を全面的に支えてくださいました。

また、子どもたちと遊びを共にしてくれたスタッフ一人ひとりが、安心の空間をつくり上げてくれました。この「安心」は決して一人では実現できません。チームの力こそが、子どもたちと保護者にとっての大きな支えとなりました。

8. まとめ

かんもく親子フェス in 東京は、

-

学び(基調講演・体験発表)

-

遊び(音楽ワーク・アニマルビンゴ)

-

交流(保護者おしゃべり会・子どもたちの遊び)

この三本柱を通じて、「話さなくても安心して過ごせる空間」を実現しました。

子どもたちは、正しい支援と環境の中で必ず変わります。

その第一歩は「家庭」から。

親御さんが子どもの可能性を信じ、安心を積み重ねることが何よりの支援です。

これからも「メンタルケア心安」は、全国の場面かんもく症の親子と共に歩み、子どもたちが“話せる未来”を手にできるよう取り組んでまいります。

初回30分【個別相談】申し込み

「家では話すのに、どうして学校では話さないの」と、我が子のことが理解できずに困っている保護者様はいませんか?場面緘黙症は不安障害の一つで、話したいのに話せない状態です。我が子を理解することが支援の第一歩です。

-

小さいころから、家以外で話すことが難しい

-

家では元気でよくしゃべる

-

小学校の中学年、高学年になって学校で話せなくなった

-

聞かれたことに頷くことも非常にゆっくり

-

緊張して体が固まる(動けなくなる)ことがある

上記の症状があるお子様のことで相談をご希望の方は

・お名前

・ご住所/電話番号/メールアドレス

・対象のお子様年齢(学年)

・かんもく状態の経緯を簡単に

下記のフォームにご記入いただき送信してください。