【定員8名】場面緘黙(かんもく児)オンラインお茶会|家庭で安心の土台と親の行動を学ぶ

【9/26募集開始】「かんもく児のミライを開く」オンラインお茶会ご案内

(定員8名/クーポン利用で無料)

目次

場面緘黙(かんもく児)とは?恥ずかしがり屋とは違う

「家では普通に話せるのに、学校や習いごとでは一言も話さない」

「性格だから仕方ないのでは?」と思われがちですが・・・

このような状態が1か月以上続く場合は、「場面緘黙(選択性緘黙)」の可能性があります。

DSM-5-TRでは精神疾患(不安障害のひとつ)として位置づけられており、早期の理解と支援が必要とされています。

つまり、ただの恥ずかしがりや甘えという性格の問題ではなく、適切な関わりと環境調整がなければ、自然に解消するとは限らないのです。

安心・安全の土台は家庭から始まる

子どもが新しい行動に挑戦できるかどうかは、まず「家庭」にかかっています。

心理学の研究でも「心理的安全性」が確保された場でこそ、人は挑戦できることが示されています。

実際の事例

小学2年生の女の子。幼稚園の時から家以外で話すことが出来ず、学校では一言も声を出せず、固まってしまう事もありました。先生からは「もっと積極的に」と言われ、お母さまも不安でいっぱいでした。

しかし、「声を出させよう」とするとかえって緊張が強くなり、状態が悪化したため、声を出すことにばかり注目するのをやめ、まず家庭から、自立的に行動できるように、安心できる空間に整えることから始めました。

すると、娘さんは少しずつ表情を見せるようになり、やがて学校で小さな声で「はい」と言えたり、うなずきやジェスチャーでも意思表示できるようになったのです。

このように、安心・安全の土台を家庭で築くことが、子どもの未来を変える第一歩となります。

我が子の未来を変えるのは親の行動

場面緘黙の改善において、大きな役割を担うのは親御さんです。

-

言葉以外で伝える方法を工夫する(ジェスチャーやカード、表情など)

-

「話させよう」と焦らず、子どものペースを尊重する

-

子どもの小さなサインを受け止める

-

行動を意味づけして理解する

-

段階を踏んで練習を取り入れる

こうした工夫を実践できる親御さんほど、子どもの変化は早く現れます。

逆に、誤った対応(代わりに話しすぎる・挑戦の機会を奪う)が続けば、子どもは回避行動を強めてしまうのです。

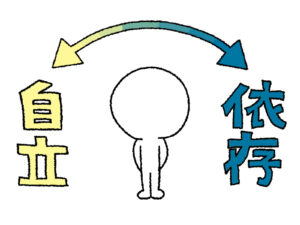

共依存からの脱出――子どもに振り回されない勇気

もうひとつ大切なのは、親御さん自身が子どもに振り回されすぎないことです。

場面緘黙の子どもを持つ親御さんは、わが子の困難に寄り添うあまり「共依存」のような関係に陥ることがあります。

「子どもが困らないように全部やってあげなきゃ」

「代弁しなきゃ、この子はやっていけない」

その優しさは尊いものですが、行きすぎると子どもの「自分で挑戦する力」を奪ってしまいます。

親が一歩引いて、「私は私の人生を歩みながら、この子を信じて支える」という姿勢を持つことこそ、子どもの成長に必要です。

共依存から抜け出すことは、親自身を軽くし、子どもの自立を後押しする力にもなるのです。

なぜオンラインお茶会なのか

本や講座で学ぶことも大切ですが、実際に「悩みを安心して相談できる場」「同じ立場の親御さんとつながれる場」があることは大きな支えになります。

オンラインお茶会は、少人数制だからこそ気軽に質問でき、参加者同士が「うちもそう!」と共感し合えます。

研究でも、ピアサポート(同じ経験を持つ人との交流)は心理的負担を和らげ、行動の変化を促すことが示されています。

今回のお茶会で得られること

-

公認心理師による専門的なアドバイス

-

家庭でできる「安心の土台づくり」のヒント

-

場面緘黙支援の最新知見や事例紹介

-

同じ悩みを持つママ同士の交流

-

少人数制(定員8名)で一人ひとりに寄り添うサポート

さらに今回は特別に――

8月に渋谷で開催された「かんもく親子フェス in 東京」で発表された体験談の中から、感動的なエピソードをシェアします。

「本当に変われるんだ」と希望を持っていただける時間になるはずです。

開催概要 【9月26日より募集開始】

📅 日時:2025年10月1日(水)20:00〜21:00

💻 方法:Zoom

👥 定員:8名

💰 参加費

-

初回無料クーポン利用 → 無料(書籍購入特典)

-

クーポンをお持ちでない方 → 1,100円

⚠️ クーポン利用希望の方へ

必ずLINE公式から【本名】をご連絡ください。

その後、無料参加できるクーポンコードをお渡しいたします。

まとめ:安心の土台と親の主体性が未来を変える

「外で話せない」という悩みは決して小さなものではありません。

けれど、家庭での安心の土台づくりと、親の主体性ある行動によって、子どもの未来は必ず開かれます。

親が子どもに振り回されず、共依存から一歩抜け出して「支える立場」を選んだとき、子どもは自分で挑戦する勇気を持てるのです。

どうぞ一人で悩まず、このオンラインお茶会で専門的な視点と仲間からの共感を受け取ってください。

ご参加を心よりお待ちしています。

【主催者紹介】

中之園はるな(公認心理師)

熊本市在住。これまで12年以上にわたり、場面緘黙(かんもく)の子どもとその保護者の支援に携わり、延べ4,000人以上の親子をサポート。

自身が立ち上げた「メンタルケア ココアン」では、独自の改善プログラム【未来開花SMPT】を開発し、全国から相談を受けている。

2024年には著書『わが子が家の外では話せないことに気づいたら読む本』(大和出版)を上梓。

出版をきっかけに、全国の親御さんから「やっとわが子のことが理解できた」「改善した事例を知って希望が持てた」との声が多数寄せられている。

また、講演活動や「かんもく親子フェス」などのイベントを主催し、専門家・教育関係者・保護者への啓もう活動積極的に展開。

「話したいのに話せない子どもたちの未来を開く支援」をミッションに活動を広げている。

メッセージ

「場面緘黙の子どもたちは“話せない”のではなく、“緊張や不安で声が出せない”のです。

そして、子どもの未来を開く力を持っているのは、親御さん自身です。

安心の土台を家庭から整えること。親が子どもに振り回されず、共依存から一歩抜け出してサポートすること。

その両輪があって初めて、子どもは“自分で挑戦する力”を育んでいけます。

このお茶会が、親御さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけになればと願っています。」