かんもく児のママが4カ月で変わった! “守る”から“信じて待つ”へ─子どもが自分で動き出した理由

目次

■1. 届いた一通のメール──“実践から生まれた変化”

場面かんもく改善講座【ミライ開花SMPT®】(以下SMPT)基本コースを修了したSさんから届いたメールをご紹介します。

小学6年生の息子さんを支える日々の中で、どのような気づきと変化があったのか。

そのまま引用でお伝えします(※一部匿名・個人情報除く)。

昨日は、基本コース最後の講座でした。

この4カ月で学んだ事、忘れているところが多々ありましたが、スムーズに思い出せたのは知らず知らずのうちに、日常に染み付いていたからかも知れません。

たかが4カ月で、親の考え方がかなり変わり、びっくりするほど先回り思考をしなくなりました。そして、自分で必要なことは決めることができて、自分で必要あれば先生に伝えることもできるようになりました。

先日は、音楽会の練習中に、風邪をひいているのもあってのどが渇き声が出なくなり、先生にお茶を飲みたい、と伝えたところ2回ほど断られたそうです。

それで腹が立って、自分で勝手に飲みに行ったそうです!この行動力には、とても驚きました!

以前なら、私が前もって、風邪をひいているので声が出ず、歌を歌う時に配慮して欲しい、と前もって連絡帳に記入していました。しかし、もうそのような先回りはしてません。そしたら、自らこのような行動を起こしたと言うのです!

相変わらず行き渋りあり、毎日遅刻して行きますが、ちゃんと自分の受けたい授業を選んでますし、本当に最近の息子には逞しささえ感じます。

昨日の最終回の講座の中では、お伝えできなかった良かったことが、思い返せば沢山出て来ました。

本当に感謝しています!

受講して、心から良かったです!

有難うございました!

■2. 親が“行動をやめた”ことで、子どもが“行動を始めた”

このメールの核心は、「親が“先回り”という行動をやめたこと」にあります。

心理学的には、親の行動変容が子どもの“行動随伴性(こうどうずいはんせい)”を回復させたと言えます。

💡行動随伴性とは?

少し専門的な言葉ですが、「行動随伴性」とは、

「自分がこうしたら、こうなった」──行動と結果のつながりを学ぶことです。

人は日々、「行動 → 結果 → 学習」というサイクルの中で生きています。

たとえば、

・「助けを求めたら➡安心できた

・伝えたら➡分かってもらえた

こうした“自分の行動が世界に影響を与える”経験を積むことで、

人は少しずつ「自分にもできる」という感覚を育てていきます。

これが、行動随伴性がきちんと機能している状態です。

ところが、親がいつも先回りして行動してしまうと、

子どもは「自分が行動して結果を確かめる」経験を失います。

その結果、次第に「何をどうすればいいかわからない」「どうせ自分がやっても変わらない」という“学習性無力感”を身につけてしまうことがあるのです。

このお母さんが「もう連絡帳には書かない」と決めたことは、

まさにこの“行動と結果のつながり”を息子さんに返した瞬間でした。

すると彼は、自分で考え、必要だと思えば行動するようになった。

その中で「自分の行動が世界を変える」という感覚──行動の主体性(agency)──を取り戻していったのです。

■3. “お茶を飲みに行った”という行動──それは自律の始まり

息子さんの「お茶を飲みに行った」という出来事は、

単なる反抗ではなく、自分のニーズを自分で満たそうとする行動です。

応用行動分析(ABA)の用語でいえば、これは「機能的行動(functional behavior)」。

自分の体調を理解し、「お茶を飲みたい」という欲求を適切に表現し、

拒否されたあとも行動を修正して実現する──

ここには、自己決定と問題解決のプロセスがしっかりと含まれています。

この行動の背景には、「どうしてもやりたい」という内的動機づけ(intrinsic motivation)が働いています。

Deci & Ryan(2000)の自己決定理論によると、

人が主体的に動くためには「自律性」「有能感」「関係性」という三つの心理的欲求が満たされる必要があります。

母親が“信じて待つ”姿勢を見せることで、

息子さんは

①自分で決める“自律性”、

②自分でできたという“有能感”、

③信頼されているという“関係性”

の三つを一度に経験したのです。

この体験が、彼の中に“自分でやってみよう”という新しい行動エネルギーを生み出しました。

■4. 「守る」と「信じて待つ」の心理的メカニズムの違い

親が子どもを「守る」ことと、「信じて待つ」ことは似ているようで、

実は心理的にはまったく異なる働きを持ちます。

“守る”という行動は、しばしば親の不安から生まれます。

「失敗させたくない」「困らせたくない」という思いが、

子どもの行動の前に親の行動を走らせてしまうのです。

一方、“信じて待つ”は、親が自分の不安をコントロールし、

「この子は大丈夫」という確信に立って見守る行動です。

このとき家庭には、子どもが安心して試行錯誤できる“心理的安全性”が生まれます。

その安全な余白の中で、子どもは自分の力を試すことができる。

つまり、「信じて待つ」ことが、最も実践的な支援行動なのです。

■5. 行き渋りがあっても、それは“未完了の成長段階”

このお母さんはメールの中で「相変わらず行き渋りはあります」と書かれています。

しかし、心理学的に見ると、これは“後退”ではなく、“成長の過程における揺れ”です。

行動変容は一直線では進みません。

「進展→停滞→再挑戦→安定」という波を繰り返しながら定着していきます。

その波を親が受け止め、焦らず支えることこそが、継続的な発達支援です。

SMPTでは、発話の有無よりも、

「自分で選んだ」「自分で決めた」という行動そのものを評価します。

その積み重ねが、やがて“話す”という行動へと自然に繋がっていくからです。

■6. SMPTが大切にしている3つの軸

1️⃣ 安心の土台(Safety)

安心して失敗できる環境を整える。➡上手くいかない時は工夫すして再チャレンジ

2️⃣ 主体の回復(Agency)

自分の行動が世界を動かす経験を増やす。➡自己効力感、自己肯定感の増大

3️⃣ つながりの再構築(Connection)

親子の関係を“管理”から“信頼”へと変える。➡自分で考え行動する勇気が湧く

この3つが揃うと、行動が変わり、言葉が自然に生まれます。

“話せるようになる”というのは、そのプロセスの結果なのです。

■7. 専門家の視点──“支援とは、コントロールではなく信頼”

支援の目的は、子どもを“話せるようにする”ことではなく、

「自分で選び、自分のペースで進める人になること」です。

場面緘黙の改善は、発話の増加を目指すものではなく、

安心と自己決定の回数を増やすプロセスと捉えるべきです。

親が変わることで家庭が変わり、

その安心の場の中で、子どもが自分の力を試し始める。

それが「話したくなる心」を支える一番の土壌になります。

■8. おわりに──“守る”を手放すことは、“信じる力”を取り戻すこと

この4カ月で起きた変化は、「努力の量」ではなく、「関わり方の質」の変化によるもの。

親の“行動の減少”が、子どもの“行動の増加”を生み出した、典型的な例です。

“守る”をやめるとは、“信じる力”を取り戻すこと。

信じて待つことで、子どもは自分の世界を自分の手で動かし始めます。

親が変わると、子どもは必ず変わります。

それは魔法ではなく、心理学的な必然です。

🩷 執筆:中之園はるな(公認心理師/SMPT開発者)

「話せない子どもが“話したくなる”のは、安心と信頼の上に“自分で決められた”とき。」

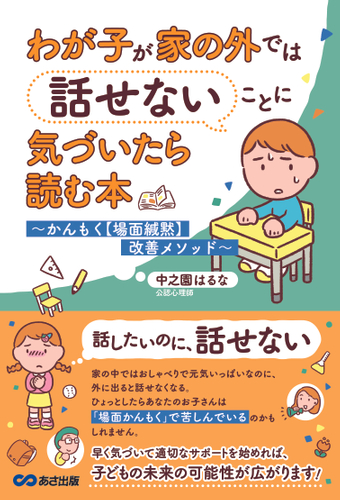

わが子が家の外では話せないことに気づいたら読む本(あさ出版)

画像をタップして詳細をご覧ください